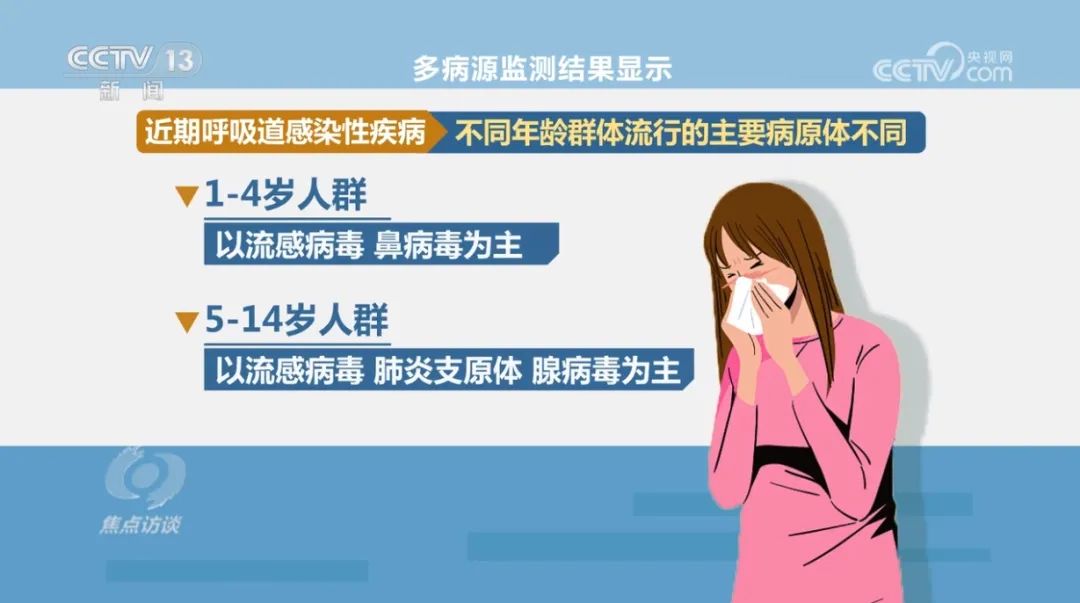

11月30日

武汉晚报专版

《他“砖说武昌城”》

分享了武昌城墙的四个历史时期

以及湖北省图书馆研究馆员

昌庆旭本人数十年来

捡城砖、研究城砖的切身感受

以下为原文

“一座城墙,一块小小的砖头,沐风栉雨,在时间中老去,但哪怕只留下片段的痕迹,也在承载和记录着城市的历史细节。”

▲昌庆旭在武昌大讲堂分享“砖说武昌城”

11月28日上午,由中共武昌区委宣传部、武昌区文化和旅游局主办,武昌区图书馆承办,武昌城市书房39文化书馆、武昌区图书馆水果湖街道分馆、武汉文理学院、武昌新的社会阶层人士联谊会、武昌区政协民宗委读书群协办的武昌大讲堂之《千年历史耀武昌》系列讲座第五讲《砖说武昌城》在武昌城市书房39文化书馆开讲。湖北省图书馆研究馆员昌庆旭以“砖说武昌城”为题,为读者分享了武昌城墙的四个历史时期,以及他本人数十年来捡城砖、研究城砖的切身感受。

“我们平常说到城墙,一定联想到砌城的灰砖。其实武昌城以砖砌城墙,是到唐代才开始的,此前都是夯土筑墙。”

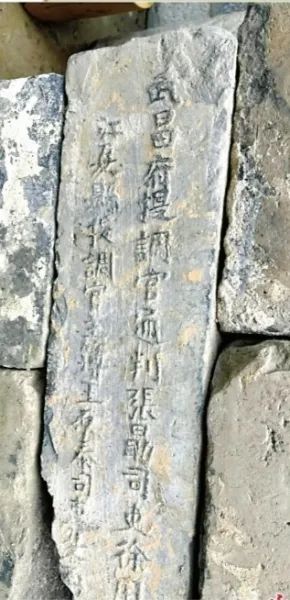

▲留有武昌府、江夏县监造官员职务、姓名铭文的城墙砖

昌庆旭说,武昌城经历过四个阶段,包括三国夏口城(存世231年)、南朝郢州城(存世135年)、唐宋鄂州城(存世782年)、明清武昌城(存世556年)。四个阶段走下来,武昌城的面积不断扩大,城墙不断向蛇山以南扩展。

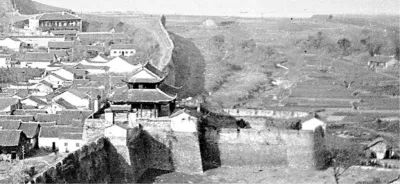

▲ 清末武昌城忠孝门(小东门),可以清楚看到瓮城

▲清末宾阳门(大东门)

唐朝前期,时称鄂州的武昌城池还是夯土结构,江风一起,满城灰土,不利民居。唐宝历元年(825年),以检校礼部尚书、同平章事、鄂州刺史、武昌军节度使、鄂岳观察使坐镇鄂州的牛僧孺,用时5年,分期将原来的土城改建为砖城,为唐宋时期鄂州商业繁荣、文化发展奠定了基础。

牛僧孺改建的武昌砖城,是在夯土外包砖。明朝初年,朱元璋立第六子朱桢为楚王,驻藩武昌。明洪武四年(1371年),开始将鄂州城增拓为武昌城。监修武昌城的是明朝开国功臣、江夏侯周德兴。周德兴按“王城”的规制,用长达10年的时间,将武昌城改建成了一座全砖石结构的大型城池。

“20世纪80年代初,湖北省图书馆建蓄水池,挖出一块城砖,看到砖上有铭文,当时很是好奇。”

昌庆旭说,2011年7月中旬,省图书馆与省教院都搬迁新址了,想起之前省图挖出过老城墙砖,心想现在还会出现吗?于是到工地上去找,结果发现了好多残缺不全的老城墙砖。正在惋惜之际,一块较完整的城墙砖忽然出现在眼前,赶紧捡了起来,上面的文字是“岳州提调官同知皇甫從龍 司吏榮惠”, 第二行是“临湘县提调官县丞张桂 司吏雷溥”。

他随即将此砖请教了武汉文史专家刘谦定先生,刘先生告知:这应该是明代城墙砖,值得收藏。“一番话极大地提起了我的兴趣,于是在网上检索了一下‘武昌城墙砖’,方知武昌城大有来历。当天下班之前,查《隆庆岳州府志》,上面记载皇甫从龙‘国初府同知卒于任’。得知这位皇甫从龙,在明朝初年任岳州府提调官同知(同知为副职),并且是死在任上。”由此可以确定所拾得的那块老城墙砖,监造官员是皇甫从龙,烧制于明朝初年。

此后,捡城砖、研究城砖成了昌庆旭的生活日常。他说,“相熟的人戏称我为‘砖家’,其实寻砖完全是出于好奇心,无心插柳的事”。

2019年8月,地铁5号线积玉桥路段施工,意外挖掘出了武昌城武胜门的部分城墙遗址,经考古发掘发现大量宋代以来的城砖。昌庆旭迅速赶到,经考古人员清理,现场既有完整的由砖块堆积的城墙,也有早期层层堆积的文化土层,且宋代、明代、清代文化层十分清晰。昌庆旭说,这是见证宋代以来武昌城的一处“活化石”;发现的宋代城墙砖上雕刻的年代名称,印证了武胜门所在地这段城墙的千年历史。

昌庆旭介绍,周德兴增拓武昌府城的同期,还在蛇山南兴建楚王府,历时8年,于1379年竣工,俗称“王城”,城垣东至阅马场,南至紫阳路,西至解放路,北至蛇山南麓,城墙高2.9丈。王城内的大殿宫室凡800余间,外加宗庙、寺观、社稷坛、御菜园等设施,楚王府几乎占了半个武昌城,从而形成长江中游规模最大的宫殿建筑群。

明武昌城加城内“王城”,有人粗略推测,其城垣约使用了两亿块城砖。这么多的城砖从何而来?

昌庆旭研究发现,明初,与武昌城有关的各府、州、县都派有烧砖任务。为了确保城砖的质量,每块城砖上都留下了各级监造官员和窑户的姓名。从现存的明朝武昌城墙所用过的城砖来看,单砖长约42厘米,宽约20厘米,厚约10厘米,全部为还原焰柴窑烧制的细腻青砖。

古人对于城砖的烧造过程和烧造质量,有一套严格的管理程序、检验制度和责任追究机制,有“物勒工名”的制度。当年的工匠在其所烧制的砖上留下了自己的姓名,这相当于是生产者、被摊派者或督造者的“编码”,或等同于现今生产者和原产地的条形码标识。

在他的研究中,明代官置砖窑主要分布于汤逊湖周围的丘陵台地上。汤逊湖周围所有砖窑生产的砖,都是通过汤逊湖水运送到武昌城、龙泉楚王陵园。而在明初朱元璋建都南京城时,这里产的砖还出武泰闸经长江运往南京。

武昌城墙带有这么多的历史信息,为何要拆掉?昌庆旭说,1927年,北伐军包围武昌城40多天,城内居民困于城中,备受煎熬,当政府决定拆除城墙、畅通交通时,市民多是支持的。

▲长江武金堤杨泗矶险段枯水期检查,发现江堤护岸为青石砖铺成,大多数青砖保存较好,青砖上有“道光二十九年”“江夏县知县邱之芬承造、窑户李东恒”“督修武昌府”等字样

武昌城墙拆除后,这么多的城墙砖到哪去了?他曾在鄂州左岭见到一户人家的房子,几乎全用武昌城砖砌成,一打听,原来这家人祖上是开船的,当年武昌拆城墙,可能是他低价购进城砖,顺道用船载回家乡建了房子。当年,许多单位和市民用城墙砖建房子。今天,市民在宝通寺、昙华林、起义门以及部分长江江滩护坡,都还可以见到带铭文的武昌城砖,武汉也有多位收藏家收藏有他们从各处搜集到的武昌城砖。

“和文物一样,古城的砖头也是不可复制的。”昌庆旭希望有更多人来关注城砖,他建议大家一旦发现“带文字的城砖”,记下发现地点,拍下照片,大家共同来留下并传承这座城市的历史根脉。