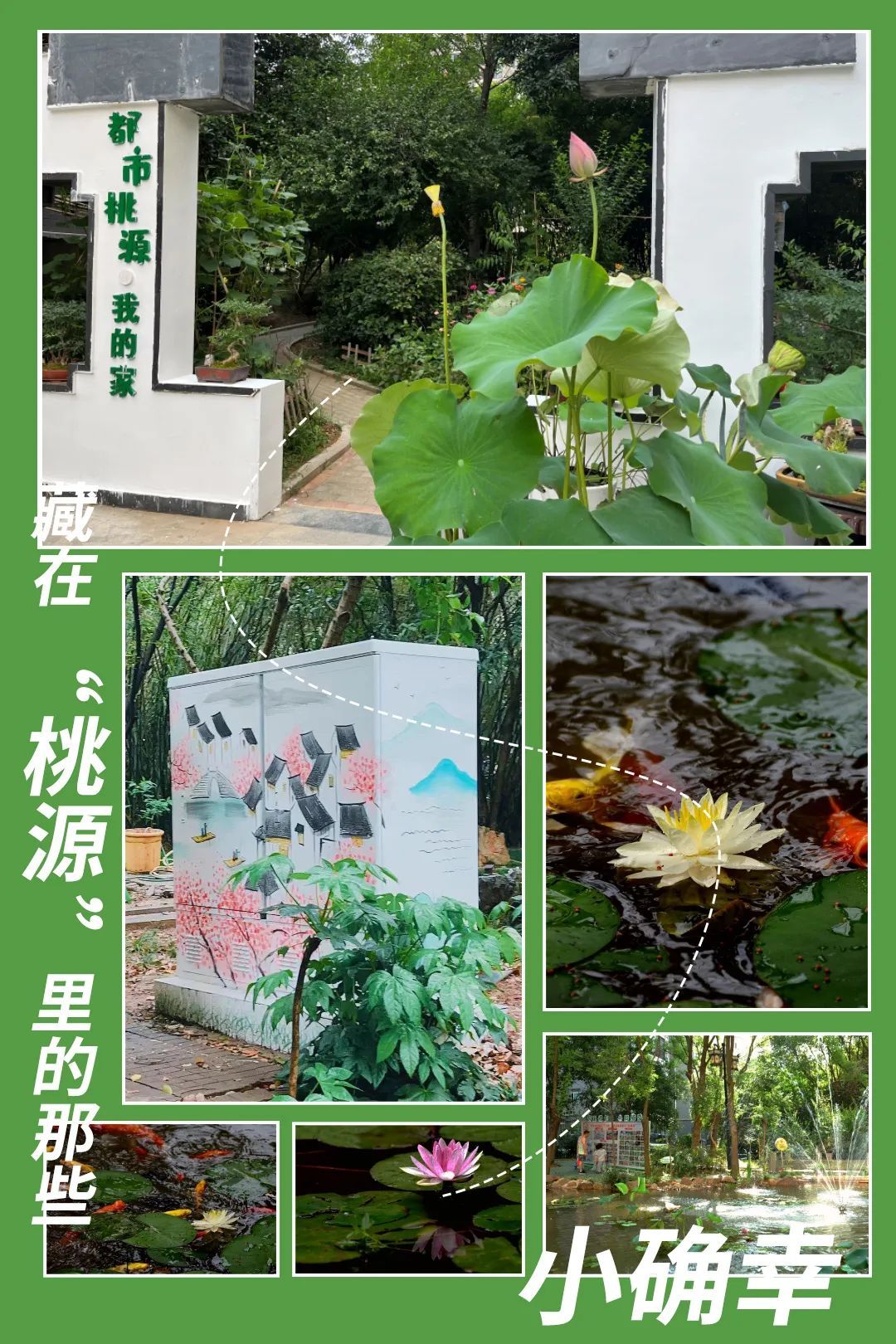

随着“哗”的一声,远处爱心小池塘周围站着的人群中有人叫好,有人鼓掌,有人掏出手机定格拍照。原来是池塘中间一股水柱射空而上,缕缕“飞花”在空中散开,在阳光下变得晶莹剔透、清澈闪耀,旁边一位高卷着裤管的居民正向岸边移动,他刚刚涉水到池塘中央对喷泉装置进行了调试。这是南湖街道都市桃源社区“爱心小池塘”安装喷泉装置的一幕。

近年来,在南湖街道都市桃源社区,党员、群众不断用行动打造家门口的美好环境与幸福生活。

“对居住的小区环境不满意,与其搬家,不如将‘不满意’搬走。”这是那群热心的都市桃源小区党员、志愿者们常挂在嘴边的一句话。

都市桃源小区2005年建成,独特的园林景观曾是最大的卖点。居民陈光佐说:“当年小区的绿化真是一步一景。”多年来,部分绿化区年久失修,杂草荒芜。2022年底,居民张启志开始在自家楼栋下的公共绿地上试种花草。没想到,十几平方米的小花园迅速成为小区居民的打卡点,大家一起加入进来,并成立了“花花草草研究院”微信群。在建设过程中,大家一起规划,将花园断头路打通变成环形路,便于居民散步。

在党员带动下,居民自发清理楼前垃圾,自购工具、花草种子、树苗、肥料,建起了一个漂亮的小区花园。在这个小花园里,围墙被画上了美丽的墙画,池塘通过清淤重新明亮起来,居民将雕琢的假山放置其中,还买来睡莲和锦鲤。

这群热心党员及志愿者们成为了小区里的“花农”,成为大家心目中的邻里“好榜样”。

“孩子们可以玩耍,我们大人可以聊天,这个脏乱的架空层现在改得跟家里的‘客厅’一样!”住在南湖街道都市桃源小区的刘阿姨经常领着孩子前来体验小区刚改造完成的架空层空间。

在通往“爱心池塘”的路上,有一片居民每天进出的架空层,居民在小区散步、遛弯,喜欢在这里歇歇脚、聊聊天、拉拉家常,但架空层缺少设施,比较老旧,于是社区将这里划入小区“微改造”项目。充分发挥小区党建“穿针引线”效应,党员带动建立“兴趣小组”,以“众筹 +自治+共享”模式,将服务下沉到居民家门口,用居民群众身边的小变化带动邻里关系大融洽,切实打通服务群众“最后一公里”,让居民群众在家门口就能享受到休闲、学习、互动和服务。

小区架空层被改造成了总面积约120平方米的“睦邻之家”,设有党群议事厅、志愿服务站、“学习强国”学习小站,图书阅览吧等多个功能活动区域,为大家提供休闲阅读、邻里交流、便民生活等服务,鼓励居民们广泛参与小区的矛盾纠纷调解、三方联动、防灾减灾、文明创建等活动,不仅方便党员们就近学习、就近活动,更为他们帮解居民难题提供便利,让小区更有温度、居民更有幸福感。

博雅苑小区建于2002年,由于年代久远,许多楼道都出现了因破旧影响美观的问题。在一次社区组织的家长里短议事会上,有居民提出美化楼道的建议。如何“美”,大家纷纷出主意,下沉党员、人大代表、物业、业委会、社工组织、楼栋长等“议员”们,你一言、我一语,打造文化楼道的改造蓝图浮现出来。

说干就干,居民们自发组织清洁楼道行动,清理楼道垃圾和“牛皮癣”。有绘画功底的居民卷起袖子、拿起画具,在墙上绘上对美好家园的向往。经过近3个月的施工,楼道改造完成。曾经的破旧灰墙上出现了一幅幅可爱的彩绘,吸引其他楼栋的居民驻足参观。居民蒋先生说:“画得太好了,现在这是我们小区的最美楼道。每天进出小区,我都会情不自禁多看几眼。居住环境越来越好,我们是发自内心地高兴。”

楼道的事情让居民一起议,让共同缔造的“触角”延伸至家门口,这种模式得到了居民们的认可。

“平时我出门不方便,多亏了阿美他们帮我免费理发,还帮我把家里打扫得干干净净!”田爷爷赞不绝口地说道。

在沁康园小区,有一个花园式的庭院,遮阳棚、吊椅、盆栽、石凳、圆桌,院里有许多花花草草,错落有致,一派绿色祥和的气氛。鹅卵石铺的幽幽小径直通屋内,前边的水池波光潋滟,鱼儿们在嬉戏打闹,小乌龟缩着自己的小脑袋,整体景象十分美观……在这里,有人守候着倾听居民的苦恼烦闷。这是朱全胜夫妻俩打造的公益爱心小院,取名为“阿美心灵驿站”。

在这里,居民们饮茶聊天、休闲放松,还有亲子互动的儿童游乐设施,老人还可以来此享受免费理发服务。一个不大的院落,成了邻里间交流情感、守望互助的空间。在院子的隔壁,住着一对空巢老人,为了方便随时照顾他们,两夫妻打通了两家的庭院,让“阿美驿站”的热闹氛围传递,让邻里的温暖流进老人心中。

在这个社区里,居民们总能感受到“眼到之处皆为景”。小区越来越美,生活中的“小确幸”越来越多。“桃源”不仅是桃源式环境,更是桃源式治理;不仅是自然的桃源、生态的桃源,也是成长的桃源、心灵的桃源。甘露时雨,不私一物。良好的居住环境是每一位居民都能分享到的最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

社区虽不大,但却是每一位居民的家。下一步,都市桃源社区将继续深入运用“共同缔造”的理念和方法,与群众想在一起、做在一起,让宜居环境成为通向幸福生活的美好长梯。