TA被新华社誉为“党史上最牛中学”

也有着武汉红色高中的美誉

在DeepSeek上问TA为什么“红”?

给出的答案是:

TA的红是历史选择的结果

TA的红不仅来自教育成果

更源于对中国近代史的深刻影响

若想感受

“从一所学校看百年党史”的独特视角

TA无疑是武汉乃至

全国中学中的红色地标之一

进入新世纪

TA的红是师生的精神底色

是质量立校的底气

是教师兴校的根基

是改革强校的引擎

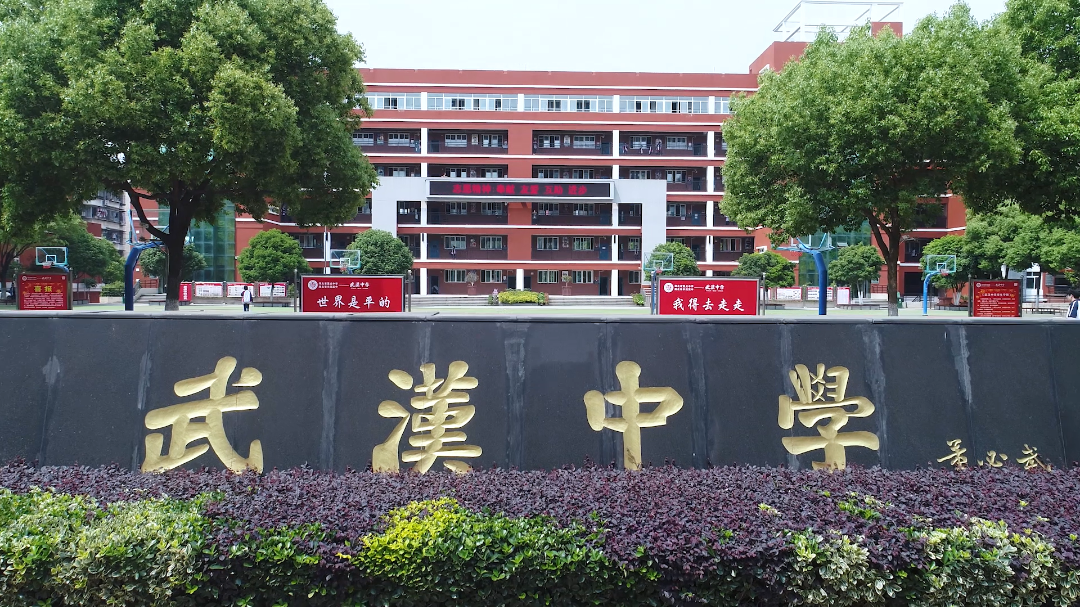

今天,我们一同走进

以城市命名的学校——武汉中学

有书卷气,具侠者风

当清晨的阳光洒在项英将军纪念亭的青砖上,百年老校里早已回荡着琅琅书声。这所由董必武先生1920年亲手创办的百年老校,如今依然保持着站立晨读的传统。

学生们站在贤琮楼前晨读时,总想起百年前学长们在这里讨论《新青年》的模样。历史书上的觉醒年代,就藏在这些斑驳的墙砖里。穿过项英将军纪念亭的飞檐,就能看到私立武汉中学校旧址纪念馆依旧矗立在校园里。

20世纪的私立武汉中学校学堂里,男女同班、白话文教学、必修科目实行学分制、课表里的人生哲学等定格着百年前教育革新的勇气。正是这份“唤民醒、开民智”的初心,让武汉中学的课堂始终保持着教育创新的澎湃动力。

而这种将知识锻造成利器的教育传统,让从这里走出的学子既有书卷气,又具侠者风。

左手人文,右手科学

作为武汉唯一的湖北省人文特色高中,学校始终践行杨叔子院士“人文与科学双向渗透”的理念,培养着一批批既有科学思维又具人文情怀的学子。在校园里,无人机竞速赛的嗡嗡声和国学社的琅琅书声同样动人。学生们既能在全国模拟政协活动中为社会发展建言献策,也能在市级课题研究中用科学方法探索人文命题。

学校的“人格教育”课程体系如同精密的教育齿轮:“弘朴”基础课程夯实学科根基,“铸诚”自主课程滋养品德修为,“志勇”拓展课程开拓国际视野,“强毅”研修课程锤炼创新思维。

人文+科学的融合教育使学生的学习更加人性化、自主化和个性化,充分挖掘学生的潜能,培养学生的创新思维和创造能力。

当历史不再只是课本上的文字,科技也不仅是冷冰冰的代码,它们都是帮助学生认识世界、完善自我的工具。于是,我们看到,学校航模社团参加全国竞赛获多个一等奖,模拟政协社团提案入围全国评审,“闪闪红星”志愿服务队荣获武昌区“十佳”志愿服务项目,2024年第二十五届全国师生信息素养提升活动中,学生罗宇凡获全国“创新之星”荣誉称号等。

当科技遇见人文,教育便有了温度,成长便有了更多可能。这所百年学府正以独特的育人智慧,培育着面向未来的复合型人才。

教育创新,智慧赋能

在武汉中学,这样的教育场景正在逐渐变成现实:数学课上,智能学情系统将学生的错题自动归类生成“个性化学案”,教师通过点阵笔实时捕捉解题轨迹;英语AI口语教室中,虚拟数字人正与学生们进行情景对话;化学实验室里,AR技术让分子结构在空气中立体旋转。这些智慧教育场景背后,是学校应用智学网系统平台、个性化学习手册等工具为学生构建的专属学习图谱。

作为五星级智慧校园孵化校,学校用智学网、个性化学习手册等工具为学生打造了一套“三步走”的个性化学习系统:第一步智能组卷考试,就像给学习拍X光片,清楚看到知识掌握情况;第二步生成个人学习报告,就像给每位同学画学习肖像;第三步推荐专属练习题,就像开个性化药方。老师们采用三种智慧教学法:精讲重点、翻转课堂和AI辅助探究,让课堂更高效。

教育成果在2024届毕业生身上得到印证:九成考生可以圆梦一本大学,被双一流高校录取的学生占比越来越大。

人格教育,精神底座

在武汉中学,比分数更重要的是人格的完整塑造。这座将“人格教育”写入办学章程的学校,用三年时光为学生浇筑受益终生的精神底座。

高一新生的第一课从“站立读书”开始,挺拔的身姿培养着治学的庄严;全员跑操的整齐步伐,踏出同心协力的韵律;“入座即学”的专注习惯,沉淀着慎独自律的品格,习惯教育让学生受益匪浅。高二年级让品行促进成长,志愿服务学时制度,让社会责任意识在实践里生根。高三学子的“时间管理手册”上,密密麻麻的记录见证着执行力与抗压能力的双重提升,理想教育助他们高飞。

从毕业生们身上,可以看到人格教育的魅力所在:2024届毕业生马甘原在高考中取得660分的好成绩,他永远记得班主任的嘱托,要像“在球场上”那样活跃,放开手脚去坦然面对一时的挫折;2024年,5名学生圆梦蓝天,考取中国民用航空飞行学院,他们将高一习惯教育时养成的挺拔仪态转化为竞争优势;音乐特长生曾子耀将社团活动中培养的自信,转化为艺考考场上的从容演奏,以校考全国第一的成绩考入武汉音乐学院。正如考入北京大学的校友李辉在回校讲座中所说:“武汉中学给予我最宝贵的不是知识,而是突破人生困境的精神力量。”

温柔托举,坚实保障

在武汉中学,教育是项英亭前的沉思目光,是精准学案上跳动的数据曲线,更是师生相视一笑时的会心默契。

“你只是缺少行动,一旦开始,一定能成功。”——三十多年前,武汉中学教师方源玲的一句话,像一簇火苗,点亮了“问题少年”李辉的人生。李辉是武汉中学杰出校友、北京大学高材生、国际金融领域精英。当年的李辉,是老师眼中不折不扣的“麻烦学生”:初一时顽劣叛逆,初二数学总评58分,初三第一次测验甚至只拿到47分。但方源玲老师没有放弃他。她用最朴素的信任,为李辉推开了一扇门。凭借“行必果”的规划与超强执行力,他从年级倒数逆袭为年级第一。

这场跨越三十余年的师生对话,在武汉中学的教室里再次回响。当李辉用脱口秀的方式调侃曾经的自己时,台下有学生悄悄红了眼眶——他们听懂的不仅是逆袭的热血,更是那份“被看见”的力量。

考入华中科技大学的2024届毕业生马甘原记得,数学王老师总鼓励他“像在球场上一样放手拼搏”,牺牲休息时间为他个性化辅导;化学张老师在课堂穿插妙趣横生的故事,为高压学习注入温暖。

考入华中科技大学的李一澜感念高三六班老师“父爱般的关怀”:李钊鹏老师的默默守护,王瑜老师的殷切期许,李静逸老师的谆谆教诲,让“每一次遇见”都成为照亮人生的星光。

考入武汉大学的刘吉坤笔下的武中三年,是运动会上的欢呼,是元旦夜的歌舞,更是六位“金针度人”的良师:生物法晓琳老师教他“人格与知识并重”,物理杨宇红老师日日课外答疑的身影,化学周鹏老师让生活与知识水乳交融的课堂……

这些故事里,没有惊天动地的壮举,只有日复一日的陪伴:一道题反复讲解的耐心,一次挫折后的拥抱,一堂课背后的精心打磨。

武汉中学拥有3位正高级教师、2位特级教师、45位市区学科带头人及优青,拥有12个省市区名师工作室。一批教师获评市区校十佳班主任、百优班主任、优秀党员等称号。学校以师为贵,教师兴校,全校教师为学校的教育高质量发展提供了坚实的保障。

回望百年

从“开民智救危亡”的办学初心

到“育栋梁兴中华”的时代使命

从战火中的弦歌不辍

到新时代的智慧转型

武汉中学始终保持着

教育报国的赤子之心

在这里

历史的厚重与未来的灵动交响共鸣

科技的理性与人文的温润相得益彰

个人的成长与国家的需要同频共振

这座永远年轻的百年学府

正以“朴诚勇毅”的精神

续写新的篇章