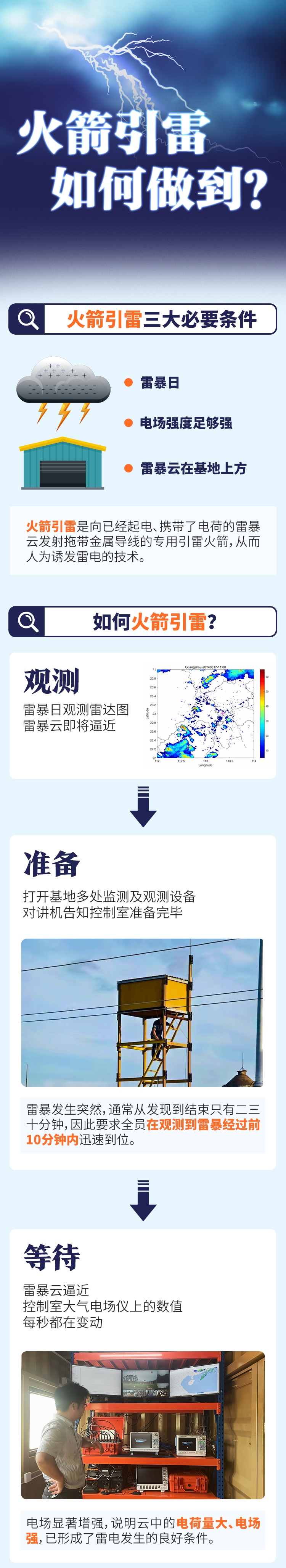

“3、2、1,发射!”

伴随着控制室里一声指令,

一枚约40厘米的

特制引雷火箭瞬间点火,

尾部拖带一根金属丝,

以200多米每秒的速度牵引上升。

2秒左右,

一道约2公里高的巨型闪电,

在阴雨的天幕中划下一道亮光,

随即爆发出一阵巨大的雷鸣:

䨻(bèng)䨻䨻。

“有了!有了!”控制室内发出了欢呼声。火箭上升过程中金属丝快速拉开,形成近地面长金属通道,引起雷暴云对地面放电,闪光通道的出现,意味着定点引雷成功。

这是7月4日武汉大学雷州野外雷电试验基地的一幕。武汉大学为何要用火箭引雷?又是怎么做到的?近日,长江日报记者赴武汉大学野外雷电试验基地(以下简称“基地”)进行了探访。

⚡

为何要用火箭引雷?

因雷电频发而得名的广东雷州,平均一年约有90天是雷暴日。2022年,武汉大学野外雷电试验基地选址于此。

该基地是国内首个电气工程领域火箭引雷野外试验基地,由雷电防护与接地技术教育部工程研究中心王建国教授团队自主开发建设,是目前国际上试验对象规模最大的火箭引雷基地。

武汉大学雷州野外雷电试验基地团队成员合影。记者占思柳 摄

雷电是联合国公布的最严重的十种自然灾害之一。据统计,全球每天会发生800万次雷电。我国每年因雷击造成的人员伤亡达3000~4000人。

因为雷电发生有很强的随机性,针对雷击过程开展的观测与研究一直十分困难。

火箭引雷这样的“大自然实验室”可观测到声、光、电、磁现象,更强更真实更准确,具有重要的科学价值。

从大量基础数据,到总结雷电的特性、规律,最后形成定量、定性的结论用于指导设计和防护。

“对雷,很多人的态度就是怕,我们要从怕到正确地防护。”王建国教授认为,对于雷电的危害,我们要知道它的大小、类型、来源,然后才能去评估它和防护它。

⚡

实验结果可运用到工程防护中

每年6月初到8月中旬,雷州雷电高发,这也是基地师生“捕捉”雷电的好机会。

火箭引雷直击风机叶片。受访者提供

记者看到,基地建在村委会旁,用一个简易防护网隔离起来,错落分布着几个集装箱舱和梯形引雷发射塔。

这个建在桉树旁、黄土地上、看起来平平无奇的基地,包揽了当今世界上几乎最完备和先进的野外雷电精密测量仪器。

基地指导教授周蜜向记者介绍控制室设备。记者占思柳 摄

基地师生每天6:30起床,早上就开始调试设备,然后在集装箱舱内做研究。日子枯燥,但真正让大家觉得苦的,在于雷暴时刻的未知。

“有可能1个多月都等不到1个雷。”2022年,他们2个多月只等到1个雷。

基地成员爬塔检测设备。受访者提供

火箭引雷技术现状如何?王建国教授介绍,火箭引雷技术起步于20世纪,最初掌握在电力发展较早的欧美国家手中,这一差距在短短几十年间被不断缩小甚至赶超。

王建国教授表示,用火箭引雷这种最接近自然雷电的手段,得出的结果最终可以运用到工程防护中去,通过标准惠及整个行业。

今年56岁的王建国教授头发已经发白,整个暑假,他都将和学生同吃同住守在这个野外基地。