乡试是有门槛的,这门槛还不低。

要参加乡试,首先必须是秀才。而成为“秀才”,就得通过童试三连考:知县主持的县试、知府主持的府试、学政主持的院试。很多读书人一辈子都没能过“童试”这一关,到老都是“儒童”或“童生”。清著名经史学家王鸣盛年少时常与其父一起参加童试,他33岁中进士居官后,其父拄着拐杖仍在考童试。时任学政是王鸣盛的同年,委婉劝他这么大年纪何苦应考,王父答道“大丈夫奋志科名,当自得之,若藉儿辈福,遽自暴弃,我甚耻也。”另有文献记载,湖北一童生自言功夫纯熟后才能参加考试,直到七十多岁才第一次参加院试。学政见其高龄首考,就取《四子书》各首句并作一题,要求老童生破题:“大学之道,天命谓之性,学而时习之,孟子见梁惠王。”老童生果真“功夫纯熟”,脱口而出“道本乎天,家修而廷献也。”学政当即录取他为“秀才”。

成了秀才,还要通过学政主持的“科试”,或者有机会通过之后的补考——录遗或大收,方能取得乡试资格。

清末湖北共辖68县(州),乡试考生若以万人计,县(州)均考生才147人,即便按王文韶的说法湖北乡试“武、黄实居其半”,一起占掉考生半数的武昌府、黄州府共有18个县(州),县(州)均考生也还不足278人。而有文献记载,早在明末,上海县县试童生就达二三千人,汝阳县县试人数更高达8000人。前后两组数据大致对比,从“童试”到“科试”,淘汰率还是很高的。

即便通过了童试、科试,与省城武昌的距离又极大影响着最终赴考率。

对远处的考生而言,赶考是个巨大的考验,甚至可能要冒生命危险。湖南郴州距武昌600余公里,考生赴考,有路遇盗贼或病亡的,也有乘船过洞庭湖溺亡的……不少考生因家贫畏远放弃了乡试。据《湖南通志》记载,桂阳有位考生扶朝盛去武昌赶考后,其母忧惧他在洞庭湖遭不测,每天以泪洗面。扶朝盛得知后心疼至极,从此放弃了赶考。路远、过洞庭湖有溺亡风险,也是湖南奏请南北分闱的主要理由。雍正二年(1724年),湖南第一次在长沙举行乡试,考生就达一万左右,比之前远赴武昌赶考的人数暴增一倍以上。

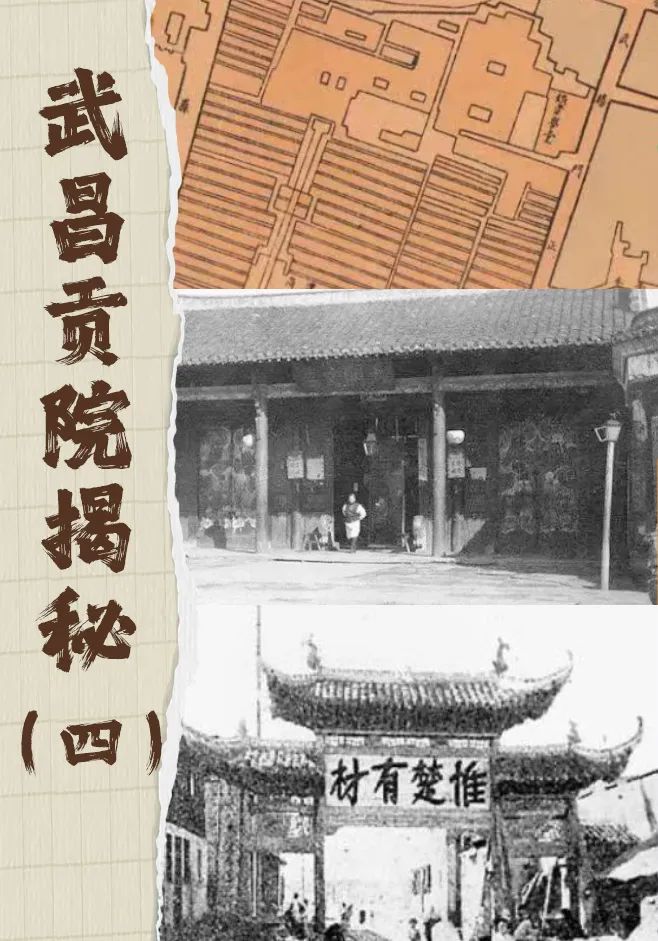

就是湖北省内,赶考距离也是各地应考人数多寡的一个重要因素。近处的考生不仅赴考容易,还能提前到贡院熟悉场地。武昌府、江夏县总是将关键性考试如岁试、科试安排在武昌贡院举行。每次乡试,近处府县考生人数都多,路远的如利川距武昌500余公里,应考人数就要少很多了。曾负责同治六年(1867年)湖北乡试点名的提调官王文韶在其日记中记录:当年考生“武(武昌)、黄(黄州)两府实居其半,安、德、荆、襄、汉大致相仿,宜、施、郧殊觉寥寥,即科试录取人员亦强半不到也”。

据《周荫棠回忆录》,施南府(今恩施)考生周荫棠还在童试、科试阶段就吃上了赶考的苦头。因交通极其不便,施南府允许岁试、科试夹考。周荫棠先是从老家一路翻山越岭40余公里赶到利川县城参加县试,通过后再一路“渴饮饥餐,晓行露宿”100余公里到施南府参加府试。因学政来襄阳主考时在汉水翻船淹死,朝廷另放学差,直到次年五月才举行院试。

光绪二十九年(1903年),获得了乡试资格的23岁秀才周荫棠终于可以到省城武昌赶考了。可他又家贫难筹往返路费40串钱,在利川县资助了20串钱(“宾兴费”)后才得以启程。他和两位族兄七月初二出发,先到四川万县坐小木船,至奉节再换官船,因江涛太大,等了五六天才上路。一路途经急流险滩,险象环生,好几次差点翻船,尤其是过孽滩时:“只见离河有半里路远近,那波浪卷起,就如元宵节玩龙耍狮子一般,跳跳舞舞,滚滚翻翻。又如联珠山一起一伏,一层一节,将一个江面摆得满满的,往前也看不到尽头……船高起来,如泛天河;船低下去,如下地海。接着一个浪头扑来,船已进水,二个浪头又到,至三个浪头,那船已待沉没了……”与死神擦肩而过,周荫棠一行15天后总算赶到了省城,租住在武昌贡院附近的粮道街沱泥湾。

按照规定,到省城后他得抓紧时间去“投卷”,即到布政使衙门报名,递送同乡具结,并交纳试卷价钱,并按官定式样亲笔写上自己的姓名、年貌、籍贯、祖宗三代、受教老师等“家状”信息。考生投卷工作一般在考试前两日截止。

当然,家贫的周荫棠在开考之前还急着办一件“大事”:为随身带来的几样山货土产打听行情,以便卖了作为回程盘缠……

考官、考生陆续汇聚省城,武昌城人口暴增,粮道街、察院坡、青龙巷里潮水般涌来了上万名秀才。乡试的大幕就要拉开了……具体情况请看后续揭秘。

*此文仅代表作者观点

欢迎读者交流探讨

????本文作者邮箱:377944252@qq.com