△图源电影《长安三万里》

如果说哪吒、白蛇和杨戬是追光宇宙不可或缺的英雄台柱,那么在2023年盛夏,以凡人之躯比肩神明的诗仙李白,便以3D动画史诗《长安三万里》C位出道!这部创下动画影史片长之最的诗意之作,在暑期档仅用5天时间便突破3亿票房。它开创性地将观众拉入一千多年前的大唐,投入一场打破时空界限的“唐代诗友会”,唤醒根植于每一个中国人内心的唐诗之魂,收获了观影者强烈的情感共鸣和叫好又叫座的成绩。

△图源武昌区摄影家协会

在欣赏唯美恢宏的视听盛宴、感慨诗人们的平生襟抱之余,武昌的观众还会发现一个独家彩蛋:那座矗立于唐代文人的诗酒年华之中、焚于战火却存于诗歌的天下名楼,不正是我们抬头即见的黄鹤楼吗?

△图源武昌区摄影家协会

今年,恰逢武昌古城建城1800年,这份独具匠心、不期而遇的生日礼物堪称惊喜。其实,我们的地标名片黄鹤楼,也与武昌古城同龄,正要迎来它一千八百岁的生日呢!

一城一楼,均诞生于公元223年(三国东吴黄武二年)。在这一年,孙权为拱卫吴都武昌(今鄂州),在江夏山(今武昌蛇山)东北角筑夏口城,驻扎重兵。夏口城襟江带湖、背枕群山,乃是兵家必争之地,正呼应着孙权为都城命名的缘由“以武而昌”。为瞭望四面来敌,孙权又在夏口城黄鹄矶上肇建哨楼,是为最早的黄鹤楼。

天下分分合合,烽火不断,及至两晋南北朝时期,作为军事重镇的夏口城,战略地位进一步上升,成为郢州治所,史称郢州城。“夏口常为战地,多暴露骸骨”,“疾疫死者十七八,皆积尸于床下”,战火无情,瘟疫无眼,生灵涂炭,黎民流散。或许这楼这城,对当时的郢州人民而言,留下的更多是伤痛。

生逢乱世,统一中原、平定天下,使百姓安居乐业,一直是有志之士的夙愿。

作家老舍曾说:“乱世的热闹来自迷信。”也许是个人力量面对战争与瘟疫的无力,让命如草芥的人们不自觉地渴望神迹,渴望解脱,渴望永恒。人们如同礼敬神明一般仰望山上的高楼,投射追寻幸福生活的愿望,于是黄鹤楼羽化登仙传说应运而生。承载着民众的希冀,传说被口耳相传逐渐合理化,主角也从神秘的道教神话人物,演变为《出师表》中出镜过的名臣费祎。

分久必合,隋唐一统,两朝帝王各自探索着新的行政区划,郢州城又几度更名,多了鄂州这个名字。直至宋代,本地区划名称在鄂州和江夏郡间曾多次轮转,时而叫鄂州城,时而叫江夏城,官衙治所却始终在城内。初唐盛世,人民得以休养生息,黄鹤楼卸下军务重担,变成了知己好友欢聚痛饮的大酒楼,楚天极目,一咏一觞,管弦丝竹,仙乐绕梁。南朝人民寄于黄鹤楼的向往,终究被诗与诗人的盛唐实现。

只是这种浪漫的理想即使照进现实,往往昙花一现。

△李白登黄鹤楼俯瞰彼时称作“江夏”的武昌

(视频/抖音@电影长安三万里)

唐玄宗早年励精图治,创造了开元盛世(713年—741年)。可他渐渐满足于既有成就,改年号为天宝,滑入奢侈享乐的暮年。天宝元年(742年),鄂州更名江夏郡,正是《长安三万里》主创为我们还原的那个江夏。国家不幸诗家幸,影片中出现的三首有关黄鹤楼的名诗,也正是在玄宗治下、大唐由盛转衰之际写就。

阳春三月的开元十八年(730年),李白驻足江边,望着好友孟浩然的航船渐行渐远,关于黄鹤楼最出名的送别诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》便自然流淌到他笔下。两位风流潇洒的诗人的离别,与一个繁华的时代、繁华的季节、繁华的地区相联系,在愉快的分手中还带着诗人的向往,这使得这场离别充满了诗意与浪漫。

李白与孟浩然的交往,正值他年轻快意之时,在他眼中,世界尽是美好惬意。时值开元盛世,太平而又繁荣,春和景明的季节,从黄鹤楼顺江而下,一路繁花。未及而立的谪仙人并无太多离愁别绪,他畅想那风流天下闻的孟夫子,将要去往烟花三月的扬州,这趟旅行应当十分快乐,心也就跟着飞到了碧空尽头。静默伫立的黄鹤楼,此刻愈发温柔。

关于黄鹤楼与李白,还有一个家喻户晓的传说:诗仙登临名楼,正欲一展奇才,抬头却被崔颢的一首《黄鹤楼》惊艳,只得搁笔作罢。“崔颢题诗在上头”这一轶闻,《长安三万里》也赋予其独特演绎。

△李白在黄鹤楼看到崔颢题诗

(视频/抖音@电影长安三万里)

因此,难倒诗仙的千古绝唱——崔颢的《黄鹤楼》,让黄鹤楼不再是一城的楼,它驶着诗的船,如白云般千载悠悠,成为至今我国所有学童必背名篇的主角。

这首诗是《唐诗三百首》的第一首七律,作为吊古怀乡之佳作,与诗圣杜甫的《登高》同有“七律之冠”的美誉。出身名门的崔颢,人生经历与李白不乏相似之处。他年少及第,曾纵览浮华,中年却郁郁不得志,登上黄鹤楼,泛览眼前景物,触景生情,便不拘格律,挥笔而就。诗借黄鹤楼的命名传说落笔,写仙去楼空,唯余天际白云,悠悠千载,古之虚无与今之存在交叠,一下子将意境拓展至宏大瑰丽的哲思。而眼前开阔壮丽的美景,又将神游太虚的诗人拉回现实,只见晴空里汉阳城清晰可见的树木,与鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,无限空明悠远。当太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,游子要归乡。然而他自己的故乡在何处呢?天下游子的故乡又在何处呢?江上的雾霭一片迷蒙,缠绵的乡愁也模糊了他的视线。他以宦海浮沉的苦闷与乡愁为墨,尽倾江海,画出登楼观江的古今奇景,也画出无数和他一样的迁客骚人。李白赞叹他的诗,真是诗仙自叹弗如吗?如果确有其事,那大概是因为崔颢已经将他所想所感描绘得分毫不差,令怀才不遇的李白感同身受,已经没有什么想要补充的了。

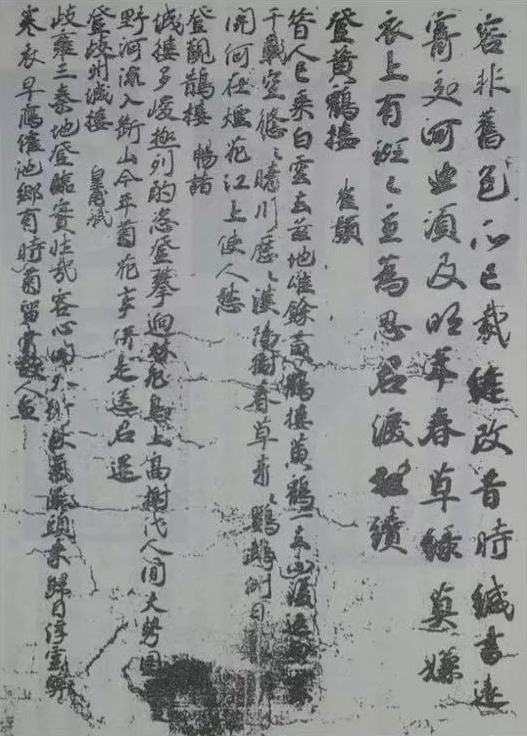

△在敦煌莫高窟藏经洞中,人们发现大量唐诗,其中就有崔颢的《黄鹤楼》,与广为流传的版本有着少许差异。

无论是出身贵胄的崔颢,还是浪漫不羁的李白,读过他们的诗作,我们不难发现他们都关心人民疾苦、抨击权贵腐败。文章憎命达,不那么一帆风顺的人生拓展了他们的文学成就,却也写尽了一生的无奈。李白并非不受君王赏识,只是玄宗没有把他当作治世之能臣,仅当他是陪自己吟诗作乐的酒友旅伴。崔颢、李白都是那个时代有血有肉的人,学而优则仕的理想,不仅是为了他们个人的前途命运,更是为了整个天下的风调雨顺、长治久安。

只是这个理想中的长安,就像故乡一样遥不可及。

天宝十四年(755年)十二月,三镇节度使安禄山起兵叛唐,安史之乱爆发。面对这场席卷半个中国的浩大兵灾,因政治失意而退隐庐山的李白燃起拳拳报国心,恰逢坐镇江陵的永王李璘招兵买马,因钦慕李白才华邀请他担任幕僚。李白一腔赤子心,以为报国有门欣然前往,却不料李璘以谋逆罪被杀,李白横遭牵连流放夜郎。乾元元年(758年),流放途经武昌重登黄鹤楼的李白伤神之际,忽闻一曲《梅花落》。江城五月,正当初夏,雪中寒梅却随着动听的笛声落入李白的心里,凛然生寒、悲从中来,李白随即写下《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》:“一为迁客去长沙,西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。”

西汉的贾谊,因指责时政,受权臣谗毁,贬官长沙,而李白也因永王李璘谋反流放夜郎。李白借贾谊的不幸来比喻自身的遭遇,无辜受害的愤懑充斥笔尖。政治上的打击并没使诗人忘怀国事,但长安万里迢迢,“举目见日,不见长安。”李白与他朝思暮想的长安,已然隔了“三万里”,而他“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”的理想与被贬谪流放的现实间,也隔了一层不可逾越的高墙。一曲吹罢,余音凄凉,李白于命运的谷底再写黄鹤楼,而黄鹤楼也在李白身后,默默注视着这一伟大诗人的命运浮沉。

△清代同治年间重建的黄鹤楼,1884年因火灾被毁。

影片中李白的故事结束了,而黄鹤楼的坎坷曲折才刚刚写完第一章。唐宋元明清,它多次经历天灾人祸的毁灭,甚至一度消失于历史长河,但不多时,总有一种力量将它重塑新生,再立黄鹄矶头。一切美好的事物终将归来,一切痛苦的记忆也会远去。如今这座黄鹤楼,是1981年10月22日,于黄鹄矶故址千米外的蛇山山顶破土动工, 1985年6月正式落成的“新面孔”。它自百年战火的噩梦中复生,喜见勤劳勇敢、爱好和平的中国人民,终于实现了天下太平、安居乐业的理想。

△图源武昌区摄影家协会

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”只要那些黄鹤楼的诗在,黄鹤楼就在,我们仍能透过诗词,看见黄鹤楼一千八百年前的模样,看见不尽长江仍旧滚滚流淌,看见古老但明澈的月光,温柔地照亮新时代的理想。新址与新楼,不会让一千八百岁的古黄鹤楼消亡。诗为我们描摹理想,给吟诵它的稚子孩童,留下重建家园的希望,就像一轮明月,一江春水,一座名楼,一个古城,就像我们历尽磨难却未曾断绝的文明本身。

△图源摄影师陈利安

只是在日新月异的今日武昌,黄鹤楼不会再轻易倾圮。

一千八百岁的武昌,终于飞跃这三万里,到达古人梦寐以求的桃源乡。武昌区地区生产总值将突破1800亿元,近三年在中国城区高质量发展百强榜上稳居全省首位,楚天首区地位持续巩固。而古诗中壮美瑰丽的自然景观,在统筹城市精细化治理与生态环境改善的努力下也逐渐复原,全区湖泊水质持续改善,空气质量优良率超80%,成为武汉中心城区首个省级生态文明建设示范区。但更加宏阔的理想之诗,仍在远方激励着武昌人民奋楫启航。一万年太久,只争朝夕,谱写全面建设社会主义现代化国家武昌篇章,还看今朝武昌!