近期,“大成武昌”微信公众号陆续推出《因武而昌 因变而强─武昌·1800》系列推文。从典籍、文献、档案、文物中挖掘历史文化内涵故事,引导市民知武昌、懂武昌、爱武昌。

“典”亮光明

“籍”取力量

增强历史文化自信

助推中国式现代化武昌实践

使武昌古城不断因变而强

创造新的业绩和辉煌!

近期,武昌区档案馆在调查研究过程中,走访了一位民间私人收藏家,在他的众多藏品中发现了一组有趣的老物件。

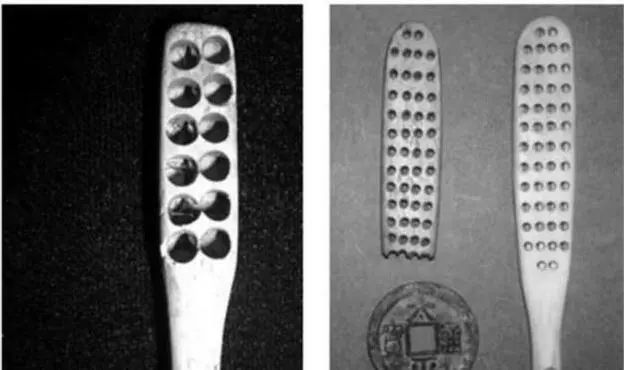

▲图片来源师竹友梅馆藏

这批老物件是宋代以来历代武昌古城居民使用过,后被民间收藏家挖掘并收藏的一组牙刷、牙签和耳勺。

三种老物件材质为骨质,历经岁月的洗礼,依然保持良好的形态,仅牙刷上的刷毛脱落了,样式与今日也相差无几。从这几个老物件的功能上来说,武昌古城居民生活还是非常精致的,保持了良好的个人卫生。

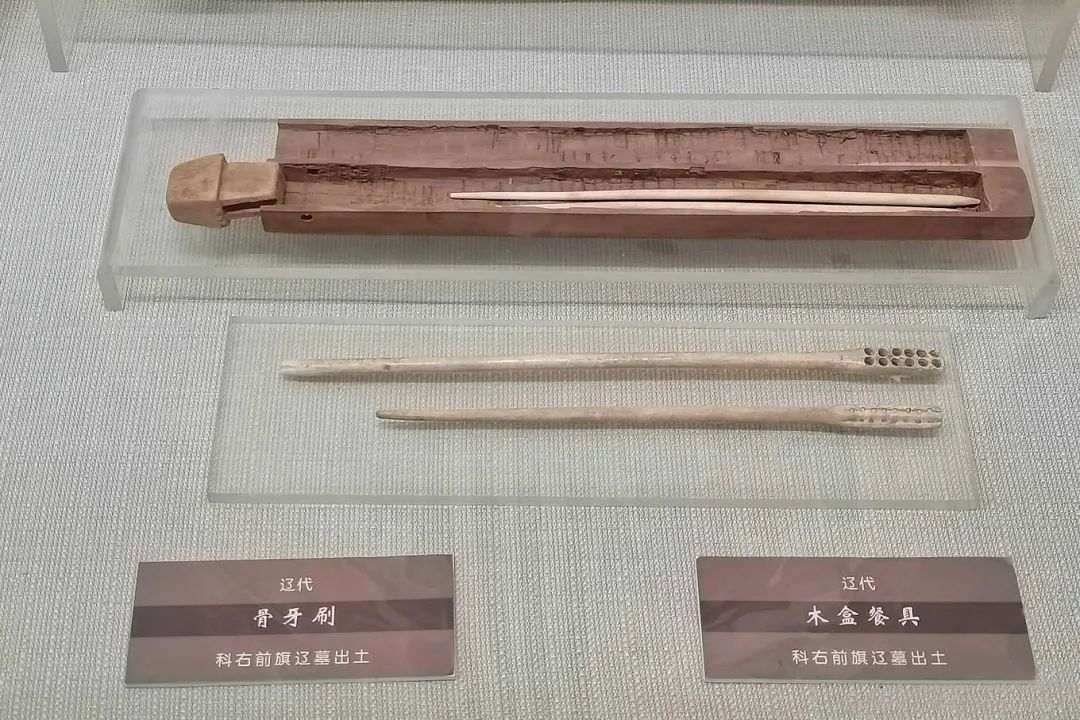

现在电视广告、超市货架中的主要牙刷牙膏品牌都是国外公司设计的,很多人想当然地认为牙刷牙膏是舶来品,其实不然。现今最早的现代意义上的牙刷实物,发现于辽驸马卫国王古墓(公元959年),随葬品中发现了两把象牙牙刷,形状和现在的牙刷大致相同,虽然只有两排一共八个植毛孔,但这把小小的牙刷标志着我们在口腔卫生领域领先欧洲1780年的现代意义上的牙刷800年!

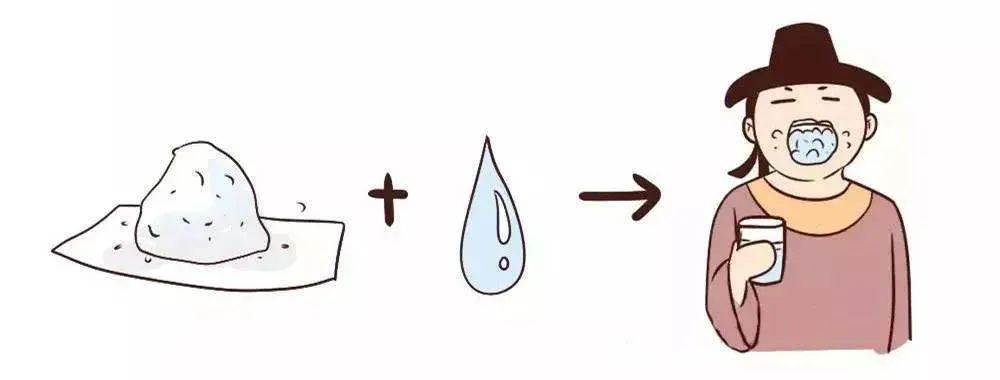

古人为了能够保住牙齿享口福,很早就采用早晚及饭后漱口的方法来保护牙齿。《礼记·内则》提倡的生活方式就是“鸡初鸣,咸盥漱”,即清早起床后用盐水漱口。东汉的《金丹全书》说“饮食之毒,积于牙缝,于当日夜晚洗刷,则垢污尽去,齿自不坏”。因为没有牙刷,这里的洗刷主要是用漱口水冲刷。只是他们的漱口水和我们现代不太一样,一般是浓茶、姜汤、酒、盐水等等。

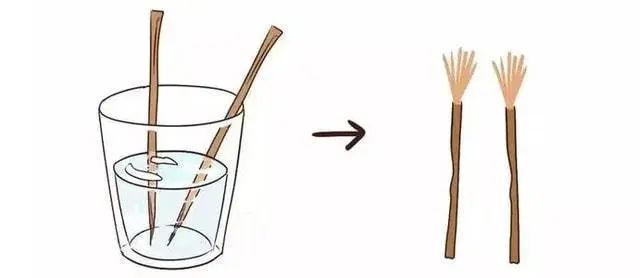

到了隋唐,古印度“嚼齿木”清洁牙齿的方法传入中国,一根杨柳枝,一端嚼扁,咬成扫帚状,沾点药粉,在牙齿上摩擦,传说这种“杨枝揩齿法”能让口齿留香,方白齐平。

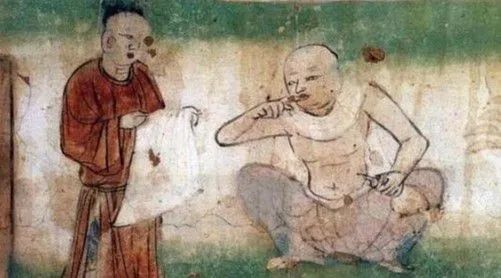

▲敦煌壁画《劳度叉斗圣变》局部图

如果用不惯树枝,就用手指头直接刷,就像敦煌壁画《劳度叉斗圣变》中的揩齿僧那样。嚼树枝清洁牙齿的方法,至今在印度、巴基斯坦和非洲的一些地区仍在沿用。

但喜欢奇思妙想又追求高品质生活的宋人,则把杨枝进行了大改造,用骨、角、竹、木等材料,在头部钻孔数行,植入猪鬃毛或马尾毛,做成和现代牙刷极为相似的牙齿清洁工具,还起了个萌萌的名字——“刷牙子”。从此,刷牙这种习惯正式进入中国老百姓的生活。

在宋代《梦梁录》中,就有“傅官人刷牙铺”之类的记载,这些“刷牙铺”就是当时专门出售牙刷的。当一个商品有了市场,商家才会去开店做生意,说明刷牙在当时已经有了群众基础了。

几个小小的老物件,背后却是武昌古城百姓生活的点点滴滴。通过讲述老物件背后的故事,让物品“活起来”,让历史“动起来”,一幅幅市井生活的画面如同幻灯片一样在眼前浮现,武昌古城故事还在继续……