1883年的武昌城长什么样子?

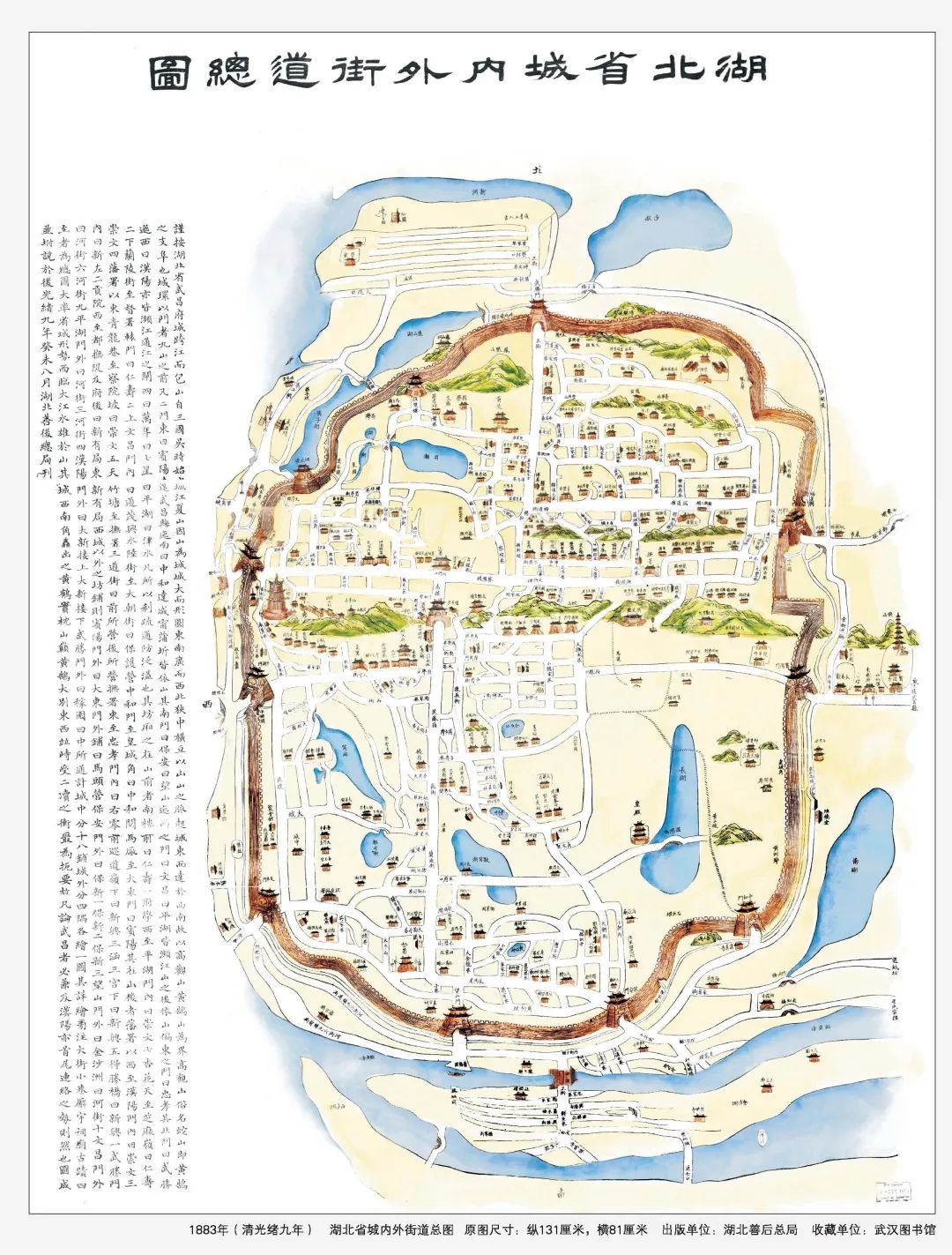

展陈于武汉市测绘研究院地图主题书店的《湖北省城内外街道总图》复刻版,以武昌城为核心,完整呈现出1883年的武昌城的城墙、街巷、官署及山水格局。

《湖北省城内外街道总图》复刻版

凸显山水的营城智慧

该地图原图收藏于武汉图书馆,纵131厘米、横81厘米,呈现的武昌城始建于明洪武年间,清代是湖广总督、湖北巡抚及武昌知府驻地,位于现在武汉市的武昌区。

图中武昌城设有九座城门,四座通江闸口。城墙内为行政与居住区,呈棋盘式分布,以官署、书院、寺庙(宝通寺、长春观)为主。图上清晰可见,城中官署、书院、寺庙星罗棋布,堪称长江中游政治文化中枢。

城内街道以“铺”为单位划分为18个区域,城外则按方位分为四隅,形成“城中分十八铺,城外分四隅”的典型明清城池结构。

同时,地图标注了黄鹤楼、烟波楼、南楼、楚雄楼等名楼方位,形成沿长江景观轴线,整体呈现“九湖十三山”的地理风貌以及“依山势水形建成”等特点,凸显了“因山筑城、凭水而兴”的营城智慧。

百余条街巷超六成与官府、军事关联

武汉市测绘研究院地图编研中心主任工程师程思聪介绍,该地图收录了100余条具名街巷,超六成与官府、科举、军事直接关联。

粮道街因督粮道衙门得名,候补街聚集中下层官吏,见证清代官僚体系运作;

蛇山南麓密集分布的4座关帝庙,则印证晚清民间对关羽“战神崇拜”的盛行;

都司湖、紫阳湖等水域与街巷交织,构成“水巷并行”的市井图景,展示了水网对城市生活的深刻影响,体现出“因水而兴”的城市发展特征。

1883年后,张之洞推动近代化改革,开城门、修铁路,打破封闭城池,武昌城逐渐突破传统格局;1926年北伐战争后,城墙大规模拆除,仅剩起义门残存。

公众未来可深度“穿越”古城

据了解,古代地图更注重山川、河流和比例的把握,且带有艺术气息,而现代地图不仅包含这些基本信息,还有交通、方向等多种要素,且更加注重实用性和科学性。

正在展览的《湖北省城内外街道总图》融合传统山水技法与近代测绘理念,以写意笔法勾勒“五山连绵”之势,又以科学精度标注出九座城门的位置以及城墙与护城河环绕成封闭的城池形态。

程思聪表示,这幅地图恰似“时空切片”,既留存晚清武昌城的原始风貌,也为近代城市转型扩张、路网演变提供基准坐标,更为研究古代地图制图技术、追溯武汉城市形态演变提供真实专业的科学依据,成为古城消逝前记忆的关键载体。

当前,该地图已成为武汉测绘研究院研究古代制图技术、复原古城空间的重要依据。未来,该院计划通过更多数字化技术,让公众能按图“穿越”至1883年的武昌城区,感受当时长江古岸的烟火气息。