在刚刚召开的武昌区第十六届人民代表大会第四次会议上,2024年武昌区政府工作报告提到,“将启动三道街特色街巷更新改造。”这条隐藏在闹市中的老街巷有着怎样的历史故事,我们一起来领略它的高光时刻。

现在的三道街具体指东起胭脂路、西至司门口黄鹤楼地铁站,在民主路、粮道街之间并与其平行的一条长约590米的东西走向老街巷。得名“三道”,是因为曾经在这条街上,并排分布着三个被简称为“道”的衙门。“道”即道制,是明清地方行政制度中的重要一环,大体上可以分为管辖每一地域的分守道、分巡道,以及管理某项专门事务的“专务道”。至于三道街上的“三道”指的是驿道、学道、守道(参考康熙《湖广武昌府志》城池图)。

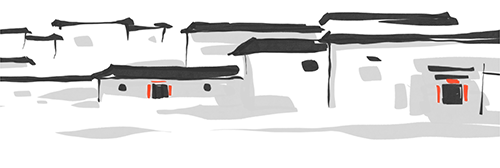

康熙《湖广武昌府志》武昌城池图节选

清康熙十七年(1678),时任湖广提学副使蒋永修于胭脂山南前所营守道署左修建学道。康熙四十一年(1702)学道改为提督学院。在当时的政治体制中,提督学政是中央派遣官,较布政使、按察使等地方官地位要高。学道的修建促成了三道街成为了武昌城内重要的教育基地之一。

清代三道街上的盐法道在管辖湖北全省盐政的同时,兼理省会驻地政务。咸丰四年(1854)湖广总督府的房屋失火被毁,总督府曾临时迁至武昌三道街盐道衙门。民国初期行政体制中,在省与县之间设立分道,1914年,湖北被划分成江汉道、襄阳道、荆南道,原盐法道署旧址成为江汉道尹公署。

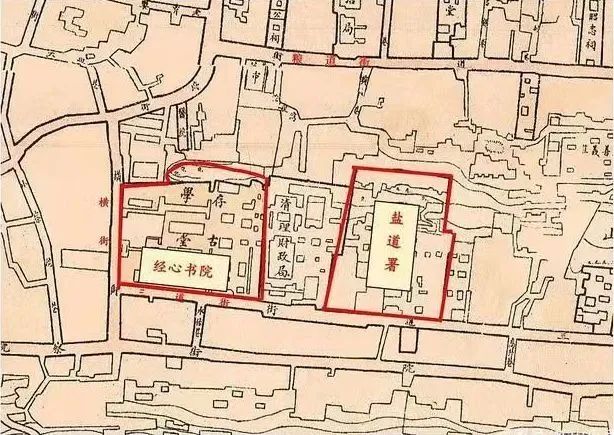

1928年地图中的江汉道署

同治八年(1869),时任湖北提督学政的张之洞为发展湖北教育,在位于武昌三道街的学政衙门西侧处修建一座书院,取名“经心书院”。翌年,搬迁到武昌都司湖畔的火星堂(今省实验小学后面)。1890年,重新迁回三道街原址,更名为经心精舍。在新学潮涌的背景下,张之洞对其进行了一系列改革,办学方式向新式学堂演变,改习天文、外政、格致、制造、算学、日文、西文、体操等科目。经心书院由学习经史的传统书院向学习科学知识的新式学堂过渡。光绪二十九年(1903),为落实清廷“书院改学堂”的指令,经心书院停办,学生被分流至各类新式学堂继续深造,原经心书院改作勤成学堂。1907年,张之洞为保存本国“最为精美擅长之学术、技能、礼教风尚”,以养成其“爱国之心思,乐群之情性”,又将此地改为全国首个存古学堂。

经心书院旧址后改存古学堂(来源:1909年武昌省城最新街道图)

辛亥革命爆发,存古学堂成为历史。为纪念“共和发轫地”,湖北各界提议创办武汉大学,后因经费不足,议定先行开办商科专门学校,以树基础,大学筹备事宜,徐徐图之。1916年,国立武昌商业专门学校在原存古学堂旧址处建立。1924年,该校升格为“国立武昌商科大学”。1927年,国立武昌商科大学并入国立武昌中山大学,称“中大二部”。1928年,国立武昌中山大学改组为国立武汉大学,三道街校舍暂被闲置。1929年初,湖北省立师范学校在此处建立,后因武汉沦陷迁出。1949年,湖北省立第二女子师范学校在此处建立。新中国成立后,此地先后成为武汉市四十六中、武汉市警官学校校园。由于历史变迁,现今仅存一栋晚清时期的平房,成为历史的见证。

国立武昌商科大学图书室(来源:《国立武昌商科大学第六次毕业同学录》)

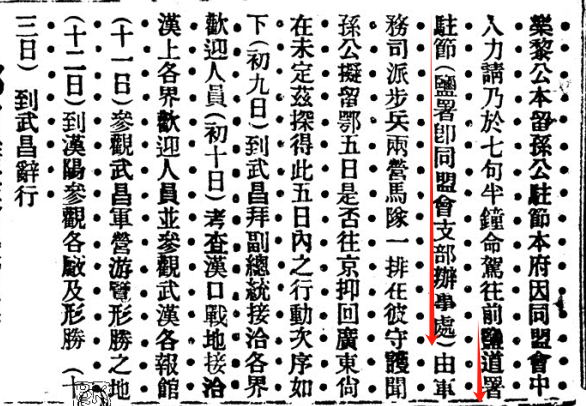

1912年4月9日,孙中山乘船从南京来到武昌,由文昌门下船后,到都督府(今阅马场“红楼”)与鄂省军政各界代表会面。会谈结束后,黎元洪原本留孙中山在都督府下榻,由于同盟会中人力邀,孙中山最终决定到三道街同盟会湖北支部办事处(原湖北盐法道署)居住。

1912年上海《新闻报》关于孙中山抵鄂详细报道

1926年10月,北伐军攻克武昌城后,湖北农民协会接收三道街旧江汉道尹公署(原盐法道署)作为省农民协会的会址,并正式挂牌办公。此后又成为中共中央农委、中华全国农协临时执行委员会的办公地。

1927年7月,邓小平来到中共中央机关所在地武汉,担任中央秘书。后来他回忆到,“八七会议前,我住在武昌三道街,那是党中央所在地。会后,武昌局势紧张,我搬到汉口,和李维汉同志住在一个法国商人的酒店楼上。”三道街曾短暂成为了中共中央机关办公地点。

1938年3月5日,武昌区委机关从粮道街改驻三道街,党员近170人,下辖裕华纱厂、大成纱厂、民生纱厂、第一纱厂、制呢厂、复兴纱厂、省武昌高级中学、省女师、第二女中、农业专科学校、武昌职业界(含教育界)、武昌医院、第一中学、武昌救护小组、武昌失学学生小组、武昌工人特别支部共16个支部。

今三道街上的三道街小学

时过境迁,三道街在城市一次次变迁中改变了早期的模样,成为了一条再普通不过的街巷。2025年,三道街更新改造已经提上日程,有丰富的历史人文加持,普通的街巷将变得不再普通,我们也可以期待着,未来它会变得更好。