//

城市是文化的容器,武昌古城历史文化中蕴含着丰富廉文化,记载着许多有关廉文化名人轶闻趣事。

从战国时期的屈原“宁廉洁正直以自清乎”,到唐代“彻底解决了百姓‘岁一修城,役工诛茅’的双重劳役”的武昌军节度使牛僧孺,从宋代“与士卒最下者同食”的岳飞,到清朝一代廉吏于成龙“于公豆腐量太狭,长子临行割半鸭”的歌谣,从“典当皮袍来创校”的董必武,到始终坚持“人生在世,‘奉献’二字”人生观的吴天祥,一个个故事串起武昌廉文化发展的历史脉络,绘就古城厚重廉文化底蕴。

杨匏安(1896-1931),广东香山(今珠海)人,早年在日本求学期间开始信仰马克思主义,是中国华南地区最早的马克思主义传播者。他于1921年春加入中国共产党,是中国共产党成立初期仅有的50多名党员之一。第一次国共合作后,受中共中央委派曾任国民党中央执行委员会常委、组织部代理部长。1927年5月,在中共五大上当选为中央监察委员会委员、副主席,8月在汉口出席八七会议。1931年7月因叛徒出卖被捕,严词拒绝蒋介石和国民党高官的劝降,于8月初被秘密杀害于上海龙华监狱。

他不仅是宣传马克思主义的先驱之一,更是将马克思主义信仰化作自身坚贞不屈精神品质的模范。

1

“我们最服膺马克思主义”

1896年11月6日,杨匏安在北山村出生。家境贫寒的他从小接受中国传统文化教育,“人以德为本”的思想影响了他一生。青年时期,杨匏安就主张“德学兼治”,立志做一个志向远大、品德高尚的人。

1912年,16岁的杨匏安从两广高等学堂附中毕业后,回到家乡母校担任小学老师。彼时,他性格刚正不阿、不畏强权的特征已充分显露:任教期间,杨匏安当众揭露了校长中饱私囊的罪恶。此举惹怒了校长,他买通了当地官员反咬一口,把杨匏安关进监狱,后经母亲四处托人求情才得以保释。

经过这桩冤狱,杨匏安开始认清当时社会的黑暗,不久便踏上东渡日本求学之路。在日期间,杨匏安广泛阅读西方各种流派学说。也是在那时,他受到片山潜、河上肇等日本早期马克思主义者的影响,开始接受马克思主义。

1916年,杨匏安回国后,举家迁至广州杨家祠,这是杨匏安革命活动最初开始的地方,他在这里写下了不少宣传马克思主义的论著。在广州,杨匏安一边在一所中学任教,一边兼职《广东中华新报》记者,这份报纸也成为了他日后宣传新文化和马克思主义的重要平台。

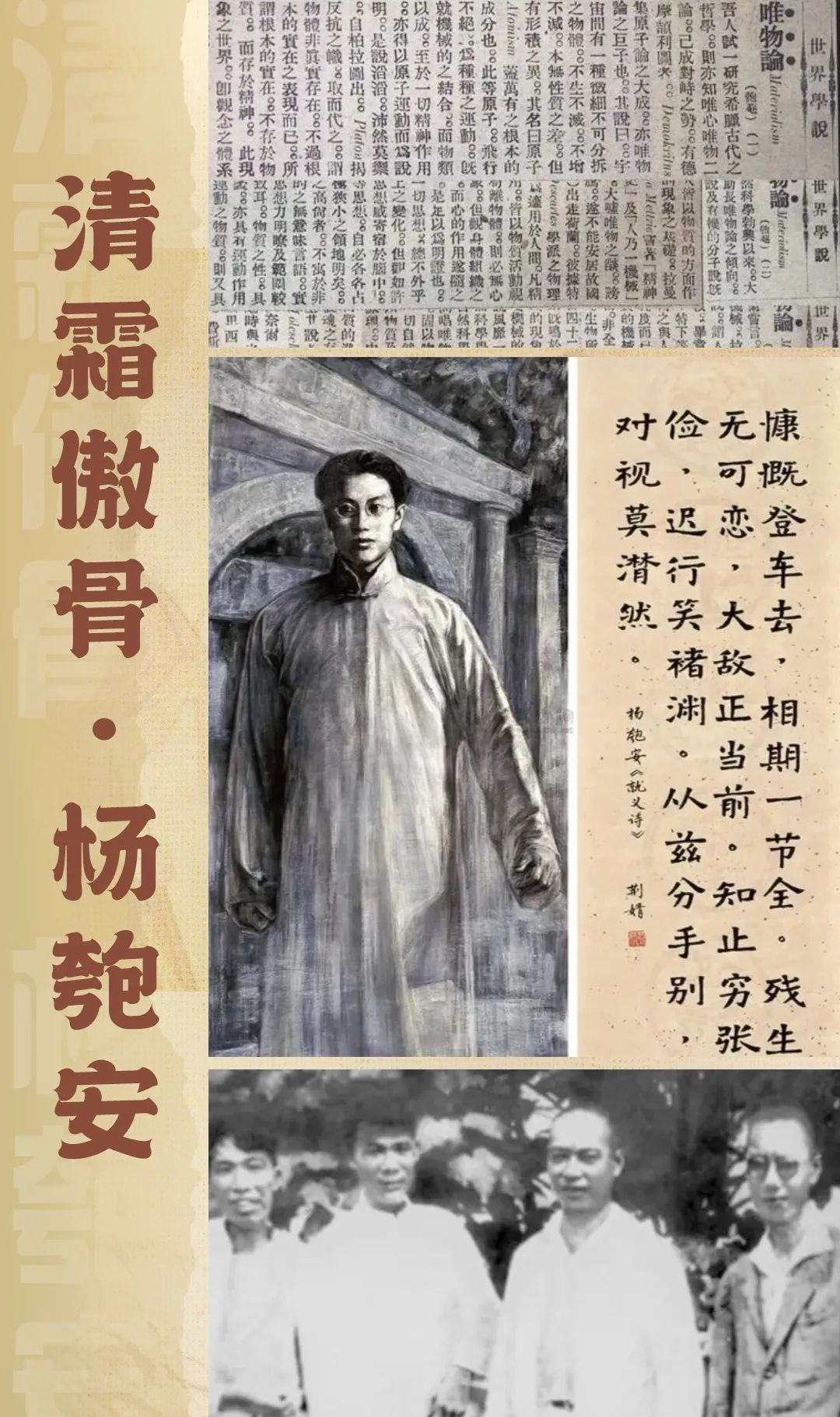

1919年,五四运动爆发,杨匏安深受鼓舞。他通过译著广泛传播新文化,改变国人思想意识和传统观念。同时发表大量文章,对社会主义学说进行了全面、系统的推介,撒播马克思主义理论火种。1919年7月12日起,杨匏安在《广东中华新报》连续19天刊载《马克思主义》一文,系统地介绍马克思主义,成为在华南地区系统传播马克思主义的第一人。这篇文章与李大钊的《我的马克思主义观》同为马克思主义在中国早期传播的著作,因此他与李大钊南北遥相呼应,二人被党史学术界称为“北李南杨”,是公认的我国宣传马克思主义的先驱。

1922年2月26日,杨匏安在《青年周刊》发表用白话体撰写的长文《马克思主义浅说》,向读者宣告“我们最服膺马克思主义”。在这篇文章中,杨匏安初步把马克思主义同中国的国情联系起来,明确地提出我国革命除了应注重劳工运动外,还应尤其注重农民运动。

▲《世界学说》中的《马克思主义》

1930年6月,在任中央农民运动委员会委员兼农民部副部长时,杨匏安将列宁和拉比杜斯的地租理论编译成《地租论》,深刻剖析了封建势力和资产阶级通过地租剥削的实质,成为日后共产党开展轰轰烈烈的土地革命的重要理论依据。

2

“这是公家的钱,一分一文都不能要”

杨匏安坚守马列主义信仰,不仅体现在他不遗余力地传播中,更体现在他严于律己、以身作则的行动中。

第一次国共合作时期,他受派到国民党中央党部身居要职,月薪300块大洋,足以买田置地,让全家人过上优越的生活。他却把大部分工资交给党组织,一家人过着清贫日子。由于杨匏安在共产党和国民党内都有很高地位,难免会有亲戚朋友上门求一官半职,但他坚持用人唯贤的原则,严守党纪,从不徇私滥任,不收受任何礼金礼品,不为亲朋故旧说情,始终自觉遵守党的纪律,成为严守纪律的楷模。过中秋时,有人在家中放下了两盒月饼,杨匏安发现后立即问清情况,想方设法将月饼退回。他告诫家人:“我们不能做贪小便宜、不干不净的事情。”

1925年,省港大罢工期间,省港罢工委员会在杨家祠给罢工工人发放各界捐款,杨匏安负责管理工会大量钱财,却从未出现挪用贪占行为。有一次,杨匏安的两个小孩在广州杨家祠玩耍,在几个装过捐款的麻袋里找到了两枚一角钱的铜板,省港罢工委员会的叔叔让他们带回家玩。杨匏安发现后立刻告诉孩子,“这是公家的钱,一分一文都不能要”,并让孩子们马上把钱送到罢工指挥部去。

在白色恐怖笼罩时期,杨匏安一家在上海的生活异常艰苦,七个孩子中有两个因无钱治病而夭折,他自己也身患肺病,但他从不向组织叫苦、伸手。

“父亲白天在党报秘密机关当编辑,晚上写作译书赚稿费补贴家用。他还经常帮家人推磨做米糍,让祖母和哥哥姐姐们清晨上街叫卖。”杨匏安最小的儿子杨文伟回忆,“家里那时大部分的生活费用,其实是靠祖母和我母亲一分一分挣来的。”

1927年,杨匏安当选为首届中央监察委员会副主席、委员。作为中国共产党纪检监察事业的先驱,他以身作则、知纪守纪,得到了同志们的敬佩与信任。他纪律严明、作风过硬,被周恩来称赞“对党忠诚、一丝不苟,称得上是模范”。

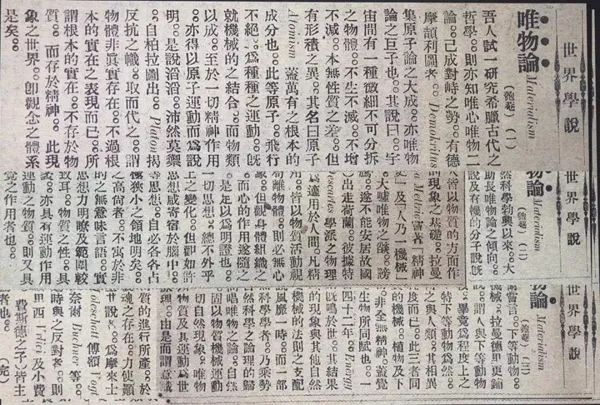

▲1925年初,中共广东区委部分成员合影。右起分别为杨匏安、陈延年、刘尔崧、冯菊坡。

3

“死可以,变节不行!”

1930年,《红旗》印刷机关遭破坏,杨匏安不幸被捕,被关押8个月后,经党组织营救而获释。回家后,家里有人说起:“我们做这些事,又穷又危险,小孩子没有书读,上街也提心吊胆的。”杨匏安却坚定地回答:“再苦再危险,我们也要革命到底。”

1931年7月,因叛徒出卖,杨匏安再次被捕入狱。信仰如山,信念如铁。在狱中,蒋介石多次派人劝降杨匏安。面对国民党高官厚禄的引诱,他均严词拒绝,宁死不屈。蒋介石连写两封劝降信,都被他撕毁。在当年8月的一个深夜里,劝降进行到最后时,蒋介石亲自把电话打到狱中要杨匏安接听,杨匏安却轻蔑处之,将话筒愤然摔到墙上。蒋介石恼羞成怒,下令就地枪决,革命者杨匏安倒在了上海龙华警备司令部的草地上,年仅35岁。杨匏安用坚如磐石的信念完成了他一生的使命。

在给家人的诀别信中,杨匏安告诉家人其已决定为革命献身;不能接受上海“旧识”(国民党反动派)的财物;上海若不能生活就回老家……

“实际上广东老家已经没有任何财产了,但父亲在遗书中只字不提让家人去找党组织,因为他怕给组织增添负担。”杨文伟说起那段历史非常沉痛。

杨匏安牺牲后,他的家人也都走上了革命道路。长子杨玄由周恩来送去参加革命工作;二儿子杨明1938年在武汉找到周恩来,随后去了延安;三儿子杨志也被党组织送去延安参加革命;最小的儿子杨文伟则被祖母、姐姐杨绛辉等带着参加了革命,为党搜集、传递情报……

在谈及杨匏安一家为什么能做出这么多伟大的事情的时候,杨文伟的夫人郑梅馨说:“可能真的是有一种基因吧。信仰,也是一种基因。”

他是中国共产党早期优秀的革命家、理论家,是马克思列宁主义坚定的拥护者、传播者。他是杨匏安,他用短暂的一生诠释了信仰的力量。

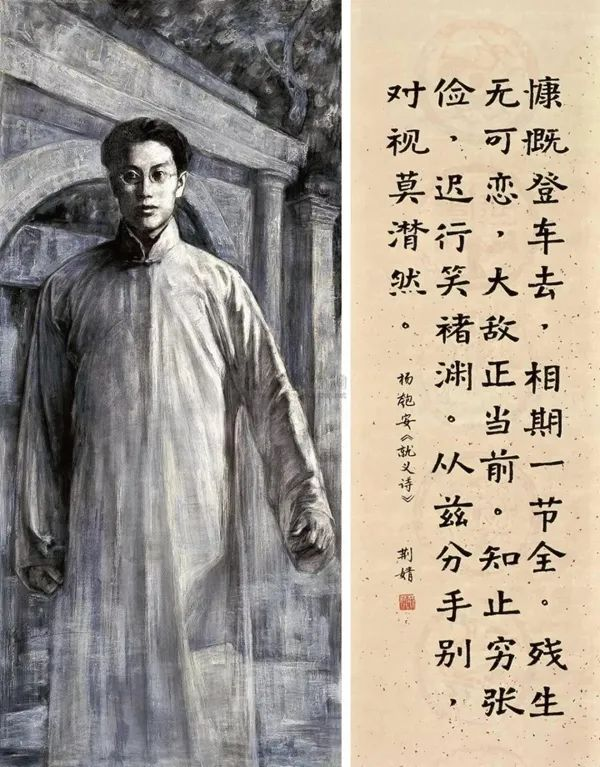

在牺牲前,他挥笔写下著名诗篇《示难友》,至今仍广为流传。

示难友

慷慨登车去,相期一节全。

残生无可恋,大敌正当前。

知止穷张俭,迟行笑褚渊。

从兹分手别,相视莫潸然!

他严于律己、遵守党纪的高风亮节、宁死不屈的清霜傲骨,将永远留在史书笔下,永远留在人民心中。