从“旁观者”到“参与者”

从“一条线”到“一股绳”

大家事、大家议

大家干、大家管

以“共同”的方式“缔造”美好家园

打造共商共建共治共享

武昌社区治理新格局

近期大成武昌推出《幸福武昌 共同缔造》系列专题,聚焦全区一线生动实践,全面展示各社区共同缔造成果,进一步营造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理良好氛围,助力武昌区基层治理体系和治理能力现代化,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

杨园街道纺器社区位于杨园街道中心地带,地处和平大道和铁机路两侧,面积0.5平方千米,属于典型的拆迁型分散老旧社区,常住人口3818人、1412户,共有1个物业小区,5个居民自治小区。

辖区内有原武汉市纺织器材厂、武汉市毛纺织厂等单位,退休职工较多,居民间关系融洽,具有较好的凝聚力。社区坚持党建引领,运用共同缔造理念,发动群众自治力量,打造邻里互助、共建共享格局,促进居住环境持续优化,群众幸福感不断增强。

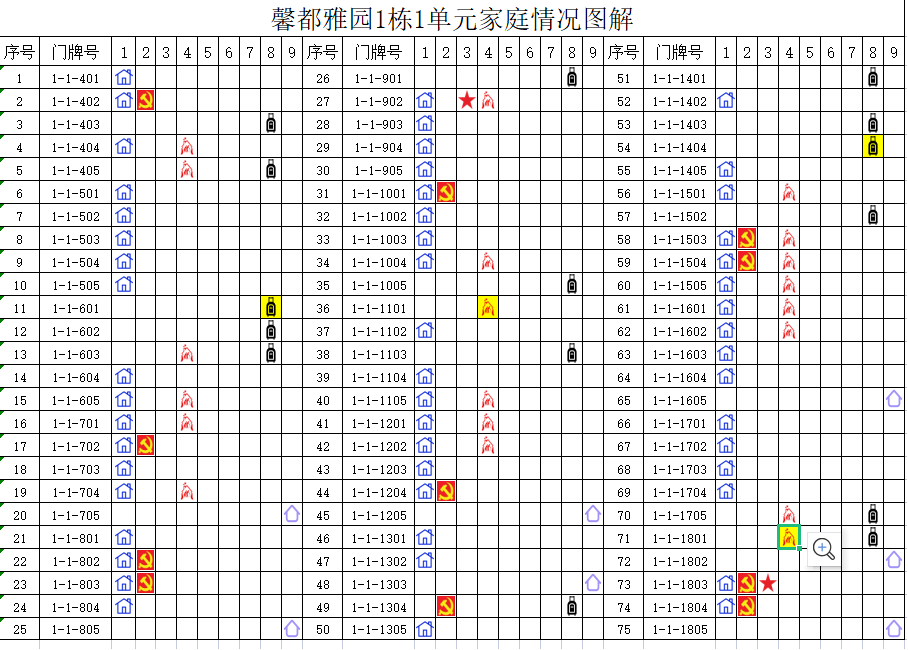

纺器社区以制度建设为抓手,以摸清网格底数为重点,以精细化管理为原则,创新“三个一”工作法,即以一张网格分析图、一个巡查记录本、一支服务团队,摸清居民底数,建立基本群体、特殊群体、重点群体三大群体底册。

▲“帮帮邻”团队带领独居老人测量血压

▲“帮帮邻”团队为独居老人修理电扇

在摸排中,社区发现辖区内共有82名独居高龄老人,然而社区仅有10名工作人员,1:8的比例已经无法满足老人的多元化需求。社区充分激发群众内生动力,将原有的7支志愿服务团队进行整合,合力组建邻里守望“帮帮邻”团队,就近就便对82名老人开展“一对一”包保服务,团队成员定期上门陪伴、代买物品、检修家电等,逐步形成“门对门、户对户”的邻里互助模式。

▲张贴在楼栋的公示图

在此基础上,社区本着“方便服务、有利发展、尊重民意”原则,健全“社区党委-网格党支部-楼栋党小组-邻里长”四级治理架构,将“帮帮邻”团队成员纳入治理体系,在每个门栋进行公示,同时不断拓展“帮帮邻”团队服务范围,实现“组织在邻里扎根,问题在邻里解决”。

毛纺宿舍是原武汉市毛纺织厂单位宿舍,建于1984年,是无物业管理也无业委会的老旧小区,共有102户居民。因建成时间较长,大多家庭都存在房顶漏水、下水管道堵塞等问题。毛纺宿舍启动“三供一业”改造时,居民存在不同诉求,需要破解的难题很多,社区摈弃以往大包大揽的思路,发动楼栋长、邻里长、“帮帮邻”志愿者挨家挨户上门沟通,收集改造意见,解释有关政策,引导居民主动发声。最终确定了楼顶防水、外墙粉刷、安装雨阳棚、楼道安装扶手等十一个改造项目。

▲召开“三供一业”改造议事会

项目确定了,改造标准怎么定?社区组织共建单位、施工方、居民代表召开“家长里短议事会”,由居民自主提出改造目标和要求,施工方再逐一设计改造方案,不仅节约了沟通成本,还让改造项目更符合居民期望。在改造过程中,“帮帮邻”团队成员主动认领改造清单,定期跟踪施工进度,并通过微信群及时向居民反馈进度,根据大家意见,实时调整施工细节。

▲“帮帮邻”团队监督施工进度

毛纺宿舍楼顶因漏水而加盖了防雨棚,长年累月堆积了不少杂物,阻碍防水施工进度。“帮帮邻”团队发动邻里共同清理,不到半天就将杂物全部清理干净,防水工程得以顺利完成。经过改造,小区配套设施和居住环境都有了巨大的变化,居民日常生活更便捷舒心了,邻里相处也更和谐友爱了。

柴林头177号-186号是敞开型老旧院落,周边老旧房屋大部分已拆除,目前仅剩4栋楼,由于没有进行天然气改造,居民日常生活很不便利。

▲居民来做居民的思想工作

社区发动下沉党员、“帮帮邻”志愿者等上门收集居民诉求,发现居民意见竟没有统一。通过深入了解发现,有部分居民因考虑拆迁问题还有所顾虑。社区主动组织居民座谈会,把问题敞开来谈,让有安装意愿的居民来做他们的思想工作,最终达成安装共识。

▲“帮帮邻”团队组织现场签字

社区搭建平台,组织居民代表、“帮帮邻”志愿者和天然气公司一同商讨天然气安装问题,共同商定气源,同时组织多方现场勘察,敲定施工图纸和最优管道铺设路线。受到大家的影响,当初反对旧改的孟师傅主动请缨去天然气公司申请报装,不少居民主动站出来,愿意对后续安装进行全程监管。目前已完成燃气主管预埋对接,立管上墙等工程。

纺器社区坚持党建引领,激发群众自治活力,激活“邻里互助”模式,完善“与邻同行”志愿服务,通过服务善治、平安法治、文化德治、社会共治,打造共建共治共享的和谐家园。