“传题静候鸡三唱,待旦还看月一钩。”在号舍中歇息一夜,考生们在黎明时分迎来题纸。一般而言,乡试考试日凌晨内帘完成试题印刷,三四点传题纸给外帘,黎明下发。清廷规定发试题不得迟于上午九点,否则追责。

考试题目

从明初到清中期,考题数量及内容一直有调整,乾隆末年成定制,“第一场,《四书》制义题三,五言八韵诗题一。第二场,《五经》制义题各一。第三场,策问五。”(清《钦定科场条例》)。所谓制义题即根据题目中取自《四书》或《五经》的句子写八股文。乡试三场共14道题,全是命题作文。其中,八股文不得超过700字,策不得不足300字。

答题要求

清廷规定答题“题目字句不得错落,真稿篇数不得短少,誉真不得用行草书,涂抹不得过百余字,卷面不得越幅(超越行、格,随意书写)、曳白(跳页书写)及油墨污染。三场五策题,应写第一问、第二问、第三问、第四问、第五问,不得误写各题,违者贴出。”

此外,还有很多杂项规定。其中万不可忽略的是“敬避”,用规定的敬避字避皇帝、至圣先师的名讳,如康熙帝名玄烨,要用“元”字代“玄”字,用“煜”字代“烨”字;遇到有列圣、皇上、朝廷等字样必须于次行抬头书写,以示尊敬。“敬避”违规会被罚停考三届。此外,还有填写添注涂改字数不得与实际不符,数目字要写壹、贰、叁、肆等等。

“贴出”是指试卷被“贴出”到贡院大门外(“登蓝榜”),取消本届乡试资格。尽管经童试历练,考生对答题规则已很熟悉,但一不留神就踩“雷”的例子不少。湖北乡试,光绪八年(1882)头场因“不完卷或犯庙讳”就被贴出25人,光绪十四年(1888)被贴出27人,光绪十九年(1893)头场就被贴出15人。蒲松龄一生十入乡闱,也连续两届“违式”被贴出。康熙二十六年(1687)乡试,他头场“文思如注,运笔如风”,却在誊写时不小心“越幅”而出局。后来他自述这一经历“得意疾书,回头大错,此况何如?觉千瓢冷汗沾衣,一缕魂飞出舍。”三年后再入乡闱,又因“违式”被贴出,他作诗自嘲,说自己像做了三十年接生婆还“将孩儿倒绷”。

比“贴出”更重的是“罚停科”,意即取消下一届或下几届参加乡试的资格。“其不谙禁例失格违式者,罚停三科。援引错谬,罚停二科。字句疵谬,罚停一科。”

考试情境

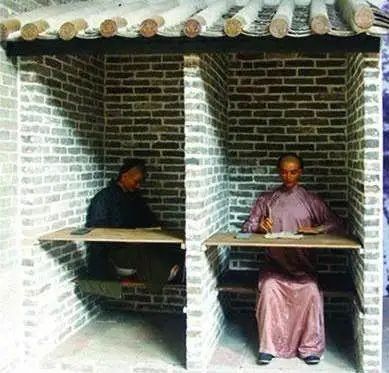

明初乡试,考生“每人用军一人守之”,即对每名考生派一名军士看守监考。随着考生增多,贡院建设形成规制,一人一间的号舍、专门用于监考瞭望的明远楼成为标配,不少贡院还在四角建有用于监考的角楼,巡场监考措施不断完善,监考军士与考生的配置比例从1:1演变至1:20,“号军”的职责也演变为看守号板、根据情况申请开闭栅栏门以及为考生提供饮食炊煮等服务。

贡院外围四周有军队分段驻守巡逻,三个考试日昼夜是其更番巡查的重中之重,主要是维护贡院四周秩序,防备有人漏泄题目、传递文字。内部考场一片肃静。监临﹑监试﹑巡察官应时登上贡院最高建筑明远楼四下瞭望,察看有无考生私相往来,执役人等有无代为传递等作弊行为。广州贡院明远楼南面有联描绘楼上监考情形:“矩令若霜严,看多士俯伏低徊,群嚣尽息;襟期同月朗,喜此地江山人物,一览无遗。”考试期间,外帘官员若是有认识的考生,一律不得派人传送饮食果品,也不得入号往来。

天气状况对考试影响较大。同治六年(1867)顺天(北京)乡试,“天气暴热,坐矮屋,如蒸笼”,以至于“病暑者十之五,死号中四十余人”。道光元年(1821)江南(南京)乡试,头场进场日“午后热不可挡”,考生潘德舆“几欲眩晕,痛饮茶少定”,次日考试“仍热甚,不能静坐构文”,但第二场考试日夜间“暴凉”,考生“有病而扶出者,有死而舁出者”,他自己只得了一场疟疾,还因此庆幸不已。秋八月武汉以热为主,王文韶记载同治六年(1867)湖北乡试“天气甚热,士子颇苦,老生有气喘不能支者。”也有考试期间“骤凉”的,如道光十七年(1837)乡试,八月“十四日(第三场入场日),天气骤凉”,以至于“以知县即用签掣湖北”、人在武昌的陆以湉担心起参加乡试的士子可能受寒,“闱中试士寒况可念”(陆以湉《楚游录》)。光绪十四年(1888)湖北乡试,“当点名时,适逢大雨,倾盆因之,炎暑顿消,一变而为清凉世界,疫疠之气顷刻消除,场中病毙者衹两三人……”

为防“污卷”,下雨天考生还得格外小心,一般要在号舍南面挂一块油布遮挡,还要想办法防屋顶漏雨。有考生专门写诗《防屋漏》:“三篇草就气如虹,一事疏防最恼公。溜雨忽浇文案上,丸泥恰坠砚池中”。让考生紧张的还不止下雨,清初有人辑有一组“中式金针”,其中专门提到“试卷慎保全,场数字宜添。怕污尤怕雨,防烛更防烟。”

考场饮食

大考之日,考生吃什么?乾隆四年规定:“士子入场者,定例给与粥饭。”暂未查到武昌贡院饭食供应资料,但可参照康绍镛《闱中事例》所载清代广西乡试饮食供给情况。官方一天为考生供应饭食四次,具体如下:

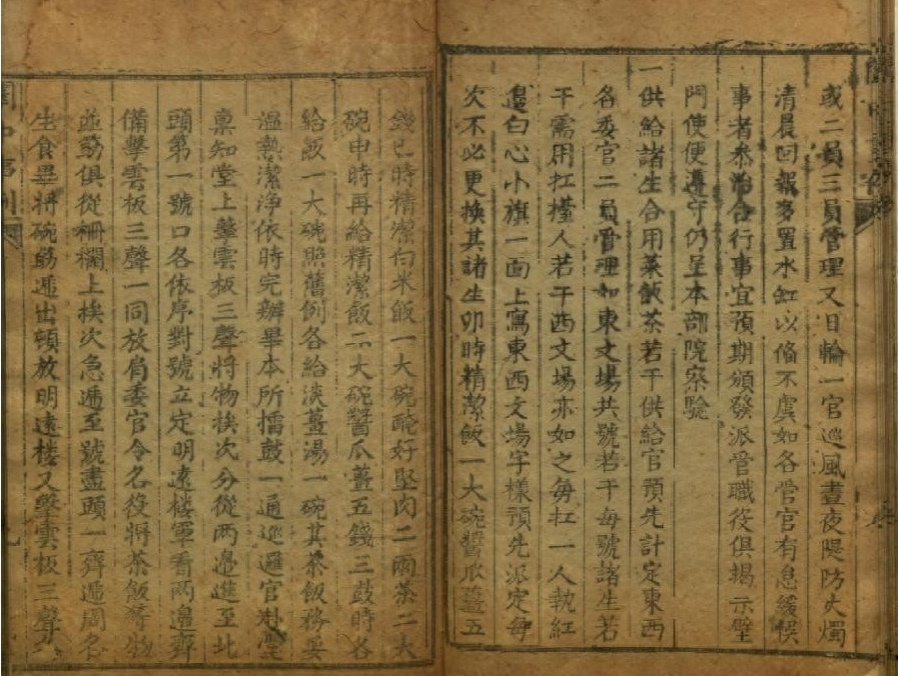

▲《闱中事例》内页

卯时(5:00-7:00):精洁饭一大碗,酱瓜、姜五钱

巳时(9:00-11:00):精洁饭一大碗,腌好坚肉二两,茶二大碗

申时(15:00-17:00):与卯时同

三鼓(23:00-次日1:00):各给饭一大碗,淡姜汤一碗

不少考生自带糕饼等干粮裹腹,也有请号军帮忙热饭菜的,“煮炊茶饭靠对号墙,每巷拨有号军数人,照应士子的饮食。”考试时的伙食都比较简单,有考生作诗道“煤锅煮粥乌云集,咸水煎汤绿晕浮。毛竹削成双筷子,饭团结住燥咽喉……”

交卷

考试次日交卷。监临亲自坐堂监督,考生带好全部考具,到至公堂向收卷官提交答题卷,领“照出签”直接出场,不得再返回号舍。最迟下午三点贡院清场关门,纵容逾限的,监临﹑监试及考生一并议处。清后期这一规定似乎并未得到有力执行。据《林则徐日记》,嘉庆二十一年(1816)江西乡试,首场交卷日“二鼓(晚上9-11点)净场”。又据《王文韶日记》,光绪二年(1876年)湖南乡试,首场直到凌晨3点还有六人未完卷,只好强行清场。

紧张的考试加上艰苦的食宿条件,考生出场时都有点“三天辛苦磨成鬼”了。蒲松龄在《聊斋志异·王子安》中描摩道:“其出墙也,精神惝恍,天地异色,似出笼之病鸟。”三场考试,三进三出,考生的辛苦程度可想而知。

❖

答题卷交上去,又将怎样被评阅呢?请看下期揭秘。

*此文仅代表作者观点

欢迎读者交流探讨

????本文作者邮箱:377944252@qq.com