在武汉,没有在徐家棚地铁站迷过路,就像一次也没有登过黄鹤楼。

一部又一部电梯对称循环,穿梭在地下五层之间,明亮的大厅如漩涡般吸人入胜,狭长的涵洞紧接着通体发光的过道,你的眼睛和思绪不断穿越,却突然发现自己已找不到来之路、去之途。

不必嗔怪自己,更不必苛责设计师,这里是武汉最大地铁站,各色人等、万千头绪、诸般过往、星海蓝图都要在徐家棚地下换乘,然后各就各位。

武汉人每天迷失在全亚洲面积数一数二的徐家棚站时,感受到的就是超级城市特有的赛博微醺。7.4万平方米空间的地下母舰,吞吐地铁5、7、8号线海量日常。实在是大,从7号线换乘另外两条线,相当于穿过半个中山公园,要暴走15分钟。

“母舰”伸出18条廊道通往徐家棚地面18个站口,奇遇随机。

红色、蓝色、青色、橙色……不是雨后初晴的彩虹,而是徐家棚站的1600余处指路标识。靓仔穿西装提公文包,换乘路上打电话谈合同。7号线从武昌滨江商务区一路穿过内环写字楼阵列,直通汉口CBD,满载两岸商务精英。

100多年前,汉口银行家周苍柏买下半个东湖,想要全武汉人来玩,直到2017年8号线经由徐家棚抵达东湖畔梨园,他的愿望才真的实现。

清晨,5号线月台,两个方向的地铁同时抵达,左边爹爹提着粮道街的油饼包烧梅,右边爹爹提着青山鹿鸣春的牛肉粉,同步走进直梯,相视一笑。

曾经,武昌城南城北的人往来不多,直到2021年,5号线贯穿武昌南北,才有了粮道街和鹿鸣春的徐家棚高峰相会。

地铁站深埋徐家棚地下36.76米,每一次贯通都是在汇聚大武汉,如同香港的金钟站、伦敦的国王十字车站,作为大都市金融、商业和风景的地下十字路口,四面八方的人潮在此相遇又别过,再踏上千丝万缕的城市路径。

地下的徐家棚树大根深,地上的徐家棚自然枝繁叶茂。

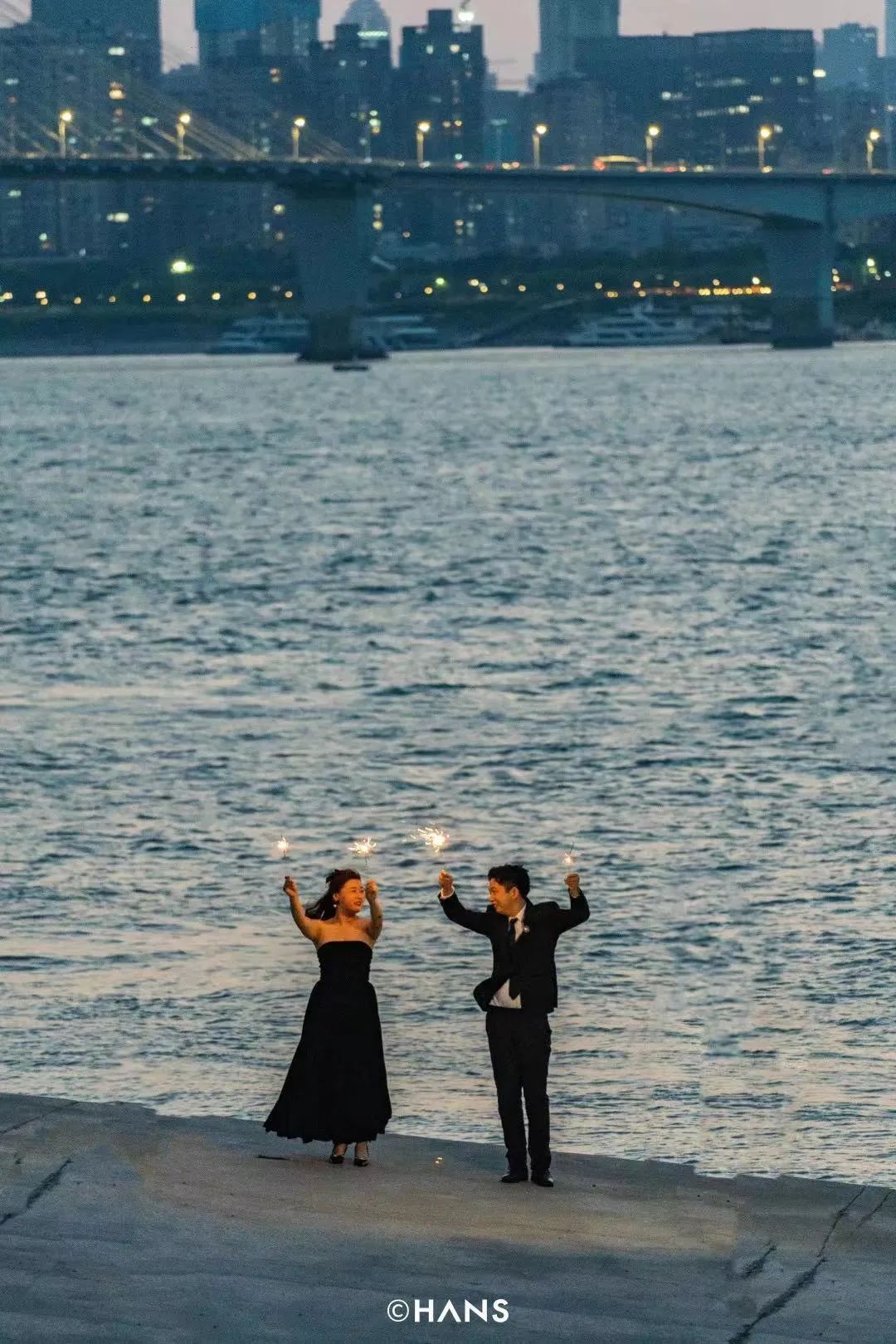

一层是奔走的车流在夜色中留下一道道红蓝光轨;一层是橙色列车划出一道幻影;最上面是行人,趴在栏杆上吹风看风景。

2018年通车的武汉公铁长江隧道,从左岸汉口老城区入地,过江来到右岸徐家棚、秦园路,这是世界上首条公铁合建盾构隧道。

武昌人爱去沙湖路,烧烤、火锅、烤肉、涮羊肉、米粉、砂锅牛排……并声称:沙湖路是全武汉宵夜最全最好吃的地方,不接受反驳。

汉口那头出隧道,左手是一元路、黎黄陂路的老洋房、咖啡馆、私房菜、酒吧……右手是长春街一带过早、煨汤、老菜场混搭各路网红小店。

2018年,公铁隧道建成,坐车过江10分钟,武昌人去一元路喝酒泡吧,汉口人转场去沙湖路宵夜。

谁也没想到,这条隧道成了两岸切换生活方式的快速通道。

28年前,长江二桥通车,武汉内环在徐家棚合龙,汉口、武昌彻底告别“异地恋”。通车那天,百万市民看二桥,成了80后共同的童年记忆。

原来的542路公交走一个大U字形,晃晃悠悠沿着和平大道走彭刘杨路,过大桥、江汉桥来到武广,再……

没有这一环,武汉就还是三镇。这一环,也收拢了武汉三镇的精华:

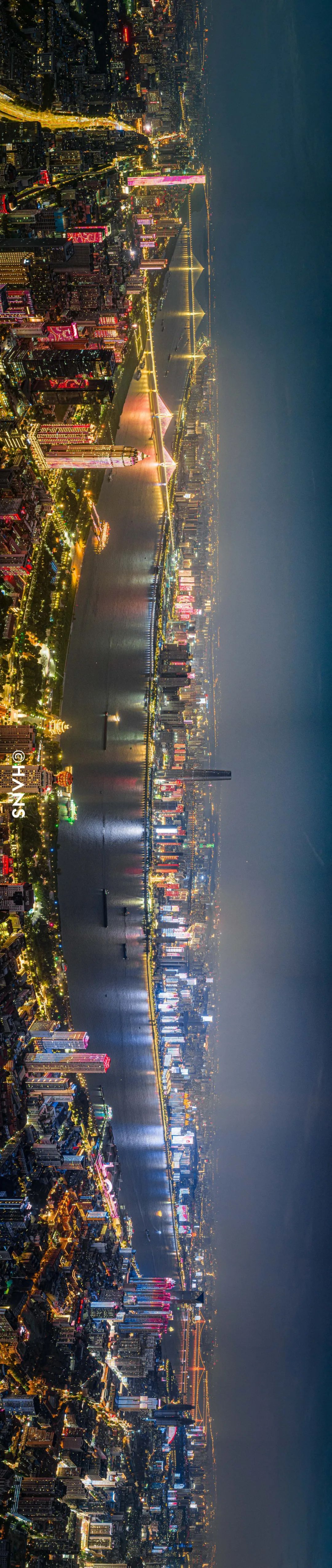

龟蛇对峙、两江交汇的中国角,百年历史建筑一字排开的汉口沿江,再到如今摩天大楼林立、新地标层出不穷的武昌滨江,撑起了大武汉的气象和格局。

徐家棚,月亮湾,铁轨延伸没入长江。江水一再拍打钢架,几个年轻人顺着铁轨,打卡电影里的同款海边火车场景。

曾经的徐家棚火车站是粤汉铁路的最北端。80多年前,粤汉铁路在徐家棚与对岸的京汉铁路隔江相望,火车从这里坐轮渡过大江。

当年火车过江,要一节节上船,南北乘客要等上大半天换乘,那时候,徐家棚是整个中国的南北交汇点。

1957年,长江大桥通车,徐家棚火车码头停用,原有铁轨改为武九铁路北环线,上下班的工人与炼钢的原材料又在这里坐着火车奔赴武钢,汇聚钢铁洪流。

如今,铁轨已完成使命,化身武昌滨江商务区温煦的风景。

徐家棚是过去的、历史的,更是现代的、未来的。城市现代化进程中,她从未退出过历史舞台,而是始终保持着年轻与活力,引领着时代的新风尚。万般交汇,万般精彩。

徐家棚,不止于此。